目录

-

绪论 [收起]

-

岑巩契约文书的书写格式 [收起]

-

岑巩经济契约文书的类型及其内容(上) [收起]

-

岑巩经济契约文书的类型及其内容(下) [收起]

-

清代以来岑巩地区的社会管理 [收起]

-

清代以来岑巩地区的宗族与社会 [收起]

-

附录一 岑巩契约文书选编 [收起]

-

附录二 岑巩契约文书的类型、特点和学术价值 [收起]

-

附录三 岑巩契约文书中“典”之辨析 [收起]

二、典当类契约文书

(一)典契

典契是将土地等不动产的使用权、收益权等部分权益进行交易的契约形式。与卖契相比,典契交易的是土地等不动产的使用权或部分收益权,而没有完成所有权的转移。

典契的标的物,首先当然是田。

同治九年十二月十八日刘玉寿弟兄立典田契

田之外,还有典沙地的情况,如下一份契约:

除了田土之外,还有出典基薗、山土的情况,试举下一份契约为例:

田土典出去后,土地的使用权发生了转移,以下一份契约为例:

这份契约中清楚说明了“自典之后,钱主耕种,典主不得异言”。也就是说,田土典出去后,虽然所有权还在刘酉山手里面,但是田土的耕种权已经转移到了刘致森手里。而文书《嘉庆二十四年九月二十日高自迩等立典契》中因为出典的是基薗和山土,所以在协议“银主”的权力时,就增加了“修理、住坐、耕种、蓄禁、砍伐”等方面的权力。由此可知,出典的时候,转移的不仅仅是土地上的使用权,还包括相关一部分的收益权、管理权和处置权。

另外,典田契中还存在一个问题,即田土出典之后,其田土上应该缴纳的差役钱、采买银等官府的赋役义务,是否也一并转移到了买主的手里呢?先看下面一份典土契约:

这份契约中明明白白写着“每年帮差钱六十文,相处收纳”。则可以知道,刘致相将土地典给堂弟刘致森,土地的耕种虽然交给了堂弟,但是该土地每年应该交纳的差役钱却是由刘致相收纳。则虽然土地使用权和收益权都发生了转移,但是因为所有权还在刘致相手里,所以赋税义务还应该由刘致相来完成,而土地典出之后,差役钱每年就由刘致森拿出来给刘致相进行缴纳。

下面的契约可以进一步说明典契中买卖双方的权益规定:

这一份典契中有一句比较关键的话:“其差粮夫役□□不与刘姓相干”。表明差粮夫役等赋税义务还是由李姓来承担,这是因为,田土虽然已经出典,但是土地的所有权仍然掌握在出典人手里,因而赋税的义务仍然由出典人一方来承担。

另外再看一份契约:

这份契约中讲明“自典之后,任从业主请转耕种,钱主上田分粗[租]”。表明刘玉福虽然将田土出典给了刘肖元,但是田土的使用权仍然掌握在业主刘玉福手里,刘玉福有权将田土进行耕种、转典,刘肖元只拥有田土租佃的分红权利。

以上几份典契表明,岑巩地区的土地出典之后,存在着两种情况:一种是土地出典之后,其田土的使用权也转移到了钱主的手里面,由钱主对田土的使用和处置进行支配,这种情况在田土出典交易中占大多数;另一种情况则是田土出典之后,田土仍由“业主请转耕种”,钱主则采用“上田分租”的方式获得收益。前者的使用权、管理权(或处置权)和收益权都发生了转移,业主除了保留了回赎的权力之外,与卖契几乎无异,这也是学术界不少学者都认为典契其实就相当于“活卖”的原因 [8] ;而后者则仅仅出让了部分收益权,其使用权、管理权和部分收益权都得到了保留,其情况则类似于“一田二主”中的“田皮”权力,而从田土出产钱主可以“上田分租”的角度来看,其田土的收益权双方均可享受,则又类似于土地租佃关系中的分成租,则从钱主出资典价获得田租来看,无疑可以视为高利贷对土地的入侵,这可能亦是不少学者认为典契属于借贷契约的最大原因 [9] 。

(二)转典契约

转典契约指的是典权人将得典的田土等不动产转手再典给第三方的文书。典权人在这里转让的是田土的使用权、收益权等(即典权)。

下面我们先来看一份典田契:

这份文书是陈元聘在道光十四年(1834)正月二十五日将自己面分的位于陈家坡小垅中垅的圆田一坵典给胞兄陈元达所订立的契约。陈元达获得这块田地一年之后,就将其转手典给了别人,内容如下举文书:

这份文书中写明陈元达转典的田地乃是“先年得典元聘之田一处,地名陈家坡小垅中垅圆田一坵”。其田地名称以及转典价格均与上一份道光十四年陈元聘典给陈元达的田契相符,因而可以判定两契的标的即是同一坵田。值得注意的是,这份文书中写道:“照依原田价凭中转典与姚胜斌名下。”则陈元达虽然是转典田土,但是转典的价钱却还是跟原来的典价一样。这应该是陈元达将承典的田地收益权完全转给姚胜斌,因而收取的价格跟原价一致。

转典的情况也存在没有将田地全部转让,只转让一部分的情况,如下举文书:

这份文书就是转典田地一半股权的情况。 [13] 这份文书中还有一点值得注意,其中写有“俟高姓收赎,杨姓亦同领价”的情况,结合下举文书《同治四年五月十八日杨光道弟兄立转典契》 [14] 中“日后业主与昌银收赎,致贞照原契领价,不与光道弟兄相干”的规定,写清了转典的收赎程序,一是如果田地的原持有人要收赎,那么应当直接向当下承典人收赎;二是收赎的价钱,也是直接交给当下承典人,而不是经过中间出典人转手。这样钱权交易不经过中间出典人的转手,直接由业主向当下承典人交易,使得交易非常明晰,不会出现程序混乱的情况,另一方面也说明不论是典契还是转典契,为什么都需要交代清楚出典田地和转典的详细情况,尤其是转典契约,更需要详细说明其每一次典权的转移 [15] ,目的就是为了日后收赎的时候不必寻找之前的契约,只从最后一次典权交易的典契即可以明白其出典和转典的情况,以便后续交易的进行。

转典的价格,从上举的文书《道光十五年十二月十五日陈元达立转典田契抄白》可知,如果是完全转让,则可以,就按照原来的典契价格进行交易。再举一例加以说明:

从这份文书可以看出,转典价格按照原典契价格进行交易的并非偶然现象,而是具备一定的普遍性。但也存在着重新议价的情况,我们可以看看下举咸丰年间的一份转典文书:

这份文书虽然是转典文书,但是其交易价格并没有言明按照老契的价格来进行,而是由转典人、承典人和中人三方商议决定,则土地转典的价格未必以原来的价格成交。

有时候田土的转典不止一次,而是多次转典,如下举之文书:

这份契约表明,杨光道弟兄转典出去的屋场和沙地,原本是刘致书的产业,刘致书典给杨昌银,杨昌银后来又典给杨光道弟兄,现下杨光道弟兄又将这份产业典给刘致贞。在这份契约中可以看出,其标的物的权利转让已经达到三次之多。以转典而论,也已经达到两次。另外,契内外批说到“此契赎清无用”,按照契内“日后业主与昌银收赎”的说法,并且从契约最终收藏于刘伦兴家中来判断,则后来这块田地或有可能是被业主刘致书或其后人赎了回来,这样算来,其地权的转移至少又增加了一次。岑巩地区乡村地权转移的频繁和复杂,由此可见一斑。另外,从清水江文书中转典文书的情况来看,转典的次数亦有达到六次以上的情况 [19] ,则清代以来典权转移的频繁和复杂,在很多地区的确较为普遍地存在着 [20] 。

值得注意的是,这份转典契约的立契人是杨光道弟兄,而非最初的承典人杨昌银。 [21] 则大致上来说,转典文书的立契人,不管典权转移了多少次,订立者乃是最近一个承典人。

另外,我们还发现了一份典田契,先举其内容:

此份契约虽名为典田契,但是从契约的内容上来看,先是契中有“先年得典刘玉禄”的话,后面也有“自转之后,任从雷姓下田耕种管理,转主不得异言”的说法,说明这一份契约实质上应该是转典契约。

(三)当契

当契是立契人将田土、屋场、基薗等不动产出当给钱主的契约。我们先从当契标的物的角度来进行基本分析。

当契所当的标的物,从数量上来说,以水田为最多,如下举契约:

除了田之外,还有土。如下面所举文书:

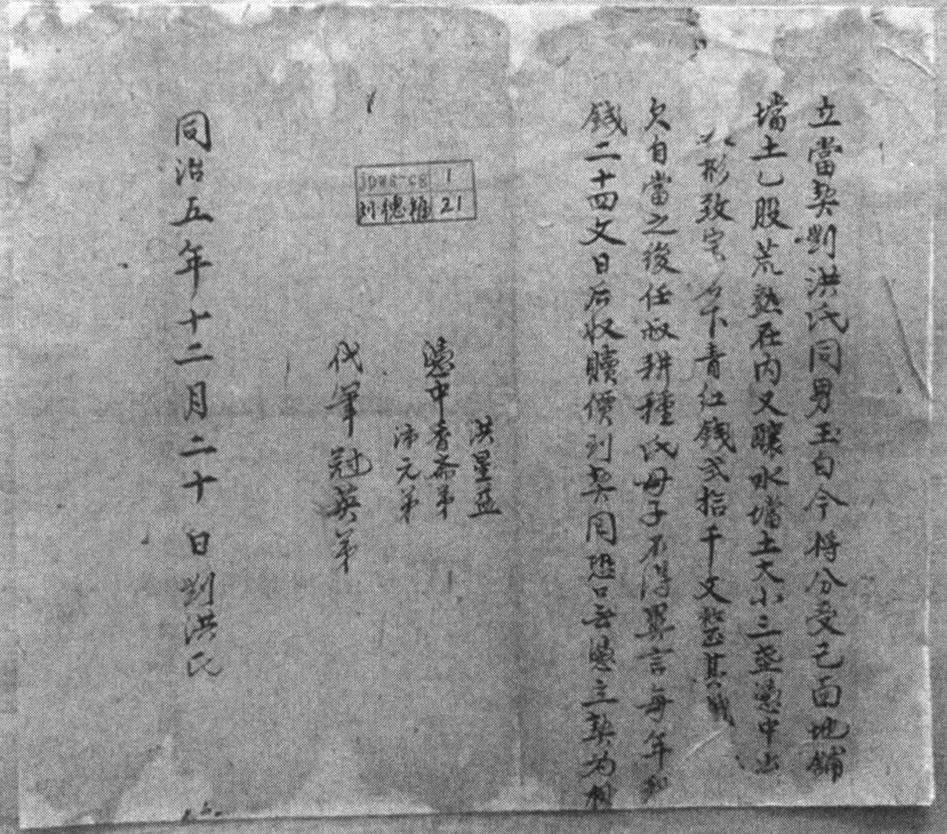

同治五年十二月二十日刘洪氏同男玉白立当契

这份契约是刘洪氏同儿子刘玉白一起将山土一股和“酿水垱土大小三屯[坉]”出当与刘致彬和刘致宗名下。

除了山土之外,还有当竹山的,如下举契约:

除了田土等不动产之外,我们还发现了出当其他不动产的情况,如下举契约:

这份契约是将磨粮食的[研]房出当给他人,其中值得注意的是,契约内注明日后研房修补所花费的钱作为当价的加价,这说明,不只有买卖契约中存在着找价和加价的情况,在典当行为中也存在着加价行为。

《大清律例》中规定土地典当之后需要定期回赎,那么,在岑巩地区的典当契约中是否真的存在着回赎现象呢?我们可以看下一份文书:

这份当契中,后面的三条“加批”注明了杨光宗所当田土后来的去向。其中“门首大田中叚”和“契内山土”后来卖出,而“庙后土一块”则被杨昌柱在出当十年后赎回,契内之山土更是在道光二十七年(1847),即出当十三年之后才赎回。显然明清以来关于“典”和“当”定期回赎的规定,在岑巩地区确实存在无疑,与政府的回赎期限的规定相比较,岑巩地区典当契约的回赎期限相当灵活,往往只是模糊写为“日后收赎,价到契回”或“不论年月远近,价到业回”。 [28] 尽管笔者未在岑巩契约文书中发现有超过三十年回赎期限的情况, [29] 但显然一二十年之后才回赎的情况并非是偶然。

另外一种情况则是,在上面举出的文书《宣统元年二月十二日刘玉□立当研房字》中规定了回赎的期限,但这不是限定出当人回赎的时间,而是限定出当人“二□年满方能赎取”。为什么反而要限定多少年之后业主才能回赎呢?笔者推测这是因为承当人在当权交易中的收益仅仅来自于对标的物的管业和处置,不到一定的年限,难以收回当时支付的当价。因此,这是为了保护承当人的利益而设立的条件。

(四)转当契

转当契约是田土的当权人将田土的使用权和收益权转让给第三方而订立的文书。转当契约的性质与转典契约相似,都是将标的物进行二次以上的转移。先举一例加以说明:

文书中书写其标题为“立转当契”,而契内中又写为“凭中出转典族弟致彬兄弟名下”,由此可知,“转当”与“转典”性质并无二致,因而在契约中混用亦无不妥。

这份转当文书比较特别的是其出当的缘由,乃因陈顺昌的叔父陈明发去世,估计发生了“用度困难”的情况而进行田土转当。另外,这份文书的书写中也存在一个错误,其转当价格写的是“拾弍文正”,虽然转当的只有田半坵,但契内写明“计谷六挑”,与文书《民国十六年阴历正月十六日陈松培弟兄立当田契字》中“计谷二十一挑”的两坵田当价一百二十千文相比分析,则可判断这里的“拾弍文正”应为“拾弍千文正”之误。

这份转当文书中田土的权益发生了几次转移:田土所有权原属于刘寿元的族伯刘绍先,刘绍先将田当给刘寿元的叔父刘致斋,订立本契的时候,刘寿元又将该田转当给族弟刘魁元。

下面举两份相关联的当契和转当文书为例加以分析:

以上两契联合起来分析,可以清楚地知道:民国九年(1920)刘玉开将“地步半湾田二坵”当与姚小满。两年之后的民国十一年(1922),姚小满又将这两坵田转当给刘玉伦名下。时间相近的两份文书表明,岑巩地区频繁的土地转移中,除了买卖之外,典当也是其中极为重要的方式之一。

(五)换当契

换当契目前笔者只搜集到一份,其契约内容如下:

从契约内容来看,陈李氏母子所订立的这份契约,与其他的转当契约明显的差异之处是,转当契约所转当之田土,都不是自身原来的产业,都属于“得当之业”。因而转当契约的立契人其实是田土的“承当人”而非原出当人,故而所订立的契约只可称为“转当”。而本契所言之“换当”,所当之业为陈李氏丈夫陈大秀本人出当的产业,因而“换当”与“转当”的差别不在于当权是否发生转移,因为这二者都发生了“当权”的转移,不同的是“转当”的行为主体是承当人,而“换当”的行为主体是出当人。从这个意义上来看,“转当”与“转典”都是典当权的转移,而“换当”则应该属于“先当后卖”。

[1] 《同治九年十二月十八日刘玉寿弟兄典田契》为岑巩县刘伦兴家藏文书。

[2] 《咸丰十一年十一月二十日刘酉山立典契》为岑巩县刘伦兴家藏文书。

[3] 《嘉庆二十四年九月二十日高自迩等立典契》为岑巩县李泽江家藏文书。岑巩县档案馆编号:jpws—cg,李泽江—95。

[4] 《同治四年十月初十日刘酉山立典契》为岑巩县刘伦兴家藏文书。

[5] 《同治四年四月十三日刘致相立典土契》为岑巩县刘德涛家藏文书。

[6] 《道光□年十二月二十日李占武弟兄立典田契》为岑巩县刘伦兴家藏文书。

[7] 《同治十年正月二十四日刘玉福弟兄立典田契》为岑巩县刘伦兴家藏文书。

[8] 参见杨国桢:《明清土地契约文书研究》(修订版),北京:中国人民大学出版社,2009年;曹树基、刘诗古:《传统中国地权结构及其演变》,上海:上海交通大学出版社,2014年;李力:《清代民间土地契约对于典的表达及其意义》,《金陵法律评论》,2006年春季卷;参见林芊:《凸洞三村:清至民国一个侗族山乡的经济与社会——清水江天柱文书研究》,成都:巴蜀书社,2014年,第39页。

[9] 参见俞如先:《清至民国闽西乡村民间借贷研究》,天津:天津古籍出版社,2010年,第212页;程泽时:《清水江文书之法意初探》,北京:中国政法大学出版社,2011年,第37页。

[10] 《道光十四年正月二十五日陈元聘立典田契抄白》为岑巩县陈昌荣家藏文书,岑巩县档案馆藏号:jpws—cg,陈昌荣—4。

[11] 《道光十五年十二月十五日陈元达立转典田契抄白》为岑巩县陈昌荣家藏文书,岑巩县档案馆藏号:jpws—cg,陈昌荣—4。

[12] 《道光元年十二月二十八日刘觐光立转典契》为岑巩县刘伦兴家藏文书。

[13] 清水江流域亦存在类似转典田地其中权益的一半或者一小部分的情况。参见黄敬斌、张海英《春花鱼鳞册初探》,载张新民主编:《探索清水江文明的踪迹——清水江文书与中国地方社会国际学术研讨会论文集》,成都:巴蜀书社,2014年,第16页。

[14] 《同治四年五月十八日杨光道弟兄立转典契》为岑巩县刘伦兴家藏文书。

[15] 如下面所举的文书《同治四年五月十八日杨光道弟兄立转典契》,即写清了该田土三次典权转移的情况。

[16] 《同治九年三月十九日杨运相弟兄叔侄立转典契》为岑巩县刘伦兴家藏文书。

[17] 《咸丰十一年十二月初十日杨通银杨通元立转典契》为岑巩县李泽江家藏文书,岑巩县档案馆藏号:jpws—cg,李泽江—64。

[18] 《同治四年五月十八日杨光道弟兄立转典契》为岑巩县刘伦兴家藏文书。

[19] 即黄敬斌、张海英举出的锦屏县加池寨“转典”的例子,文书内容详见张应强、王宗勋:《清水江文书》第一辑,第二册,文书编号分别为1—1—6—063、1—1—8—026、1—1—8—039、1—1—8—052、1—1—8—057、1—1—8—069。转引自黄敬斌、张海英:《春花鱼鳞册初探》,载张新民主编:《探索清水江文明的踪迹——清水江文书与中国地方社会国际学术研讨会论文集》,北京:巴蜀书社,2014年,第15—16页。

[20] 参见黄宗智:《中国历史上的典权》,载《清华法律评论》,第一卷第一辑,北京:清华大学出版社,2006年,第17页。

[21] 黄敬斌、张海英认为“转典”是最初的承典人将其权益转让给第三人。但是从这份杨光道弟兄转典文书来看,转让权益的并非是最初的承典人杨昌银,而是本契的转典人杨光道弟兄。同样转典的收益获得者亦是杨光道弟兄,而非是最初的承典人杨昌银和业主刘致书。参见黄敬斌、张海英:《春花鱼鳞册初探》,载张新民主编:《探索清水江文明的踪迹——清水江文书与中国地方社会国际学术研讨会论文集》,北京:巴蜀书社,2014年,第15页。

[22] 《民国十年冬月二十八日刘玉橘立典田契》为岑巩县李泽江家藏文书,岑巩县档案馆藏号:jpws—cg,李泽江—21。

[23] 《民国十六年阴历正月十六日陈松培弟兄立当田契字》为岑巩县陈昌荣家藏文书,岑巩县档案馆藏编号:jpws—cg陈昌荣—9。

[24] 《同治五年十二月二十日刘洪氏同男玉白立当契》为刘德福家藏文书,岑巩县档案馆藏编号:jpws—cg1,刘德福—21。

[25] 《光绪十八年十二月三十日刘玉琨立当竹山契》为刘德福家藏文书,岑巩县档案馆藏编号:jpws—cg1,刘德福—40。

[26] 《宣统元年二月十二日刘玉□立当研房字》为刘伦兴家藏文书。

[27] 《道光十四年十二月二十七日杨光宗立当契》为刘德福家藏文书,岑巩县档案馆藏编号:jpws—cg1,刘德福—12。

[28] 笔者在岑巩地区一共搜集到37份典契、81份当契。整理归纳之后发现,典契多半都没有书写关于回赎的词句,写明回赎的反而多是当契,其原因为何尚不清楚。

[29] 《中华民国民法》(1929年制订)中第912条规定:“典权约定期限不得逾三十年,逾三十年者缩短为三十年。”

[30] 《同治四年正月二十日刘一之同侄等立转当田契》为刘德福家藏文书,岑巩县档案馆藏编号:jpws—cg1,刘德福—19。

[31] 《民国九年二月初三日陈顺昌立转当田文契字》为陈昌荣家藏文书,岑巩县档案馆藏编号:jpws—cg,陈昌荣—10。

[32] 《光绪三十一年七月十五日刘寿元立转当田契》为岑巩县刘伦兴家藏文书。

[33] 《民国九年正月初八日刘玉开立当田契》为岑巩县刘德福家藏文书,岑巩县档案馆藏契约文书编号:jpws—cg1,刘德福—101。

[34] 《民国十一年十二月二十六日姚小满立转当田字》为岑巩县刘德福家藏文书,岑巩县档案馆藏契约文书编号:jpws—cg1,刘德福—113。

[35] 《光绪三十三年九月十六日陈李氏母子立换当田契》为岑巩县陈昌荣家藏文书,岑巩县档案馆藏编号:jpws—cg,陈昌荣—8。