目录

-

绪论 [收起]

-

岑巩契约文书的书写格式 [收起]

-

岑巩经济契约文书的类型及其内容(上) [收起]

-

岑巩经济契约文书的类型及其内容(下) [收起]

-

清代以来岑巩地区的社会管理 [收起]

-

清代以来岑巩地区的宗族与社会 [收起]

-

附录一 岑巩契约文书选编 [收起]

-

附录二 岑巩契约文书的类型、特点和学术价值 [收起]

-

附录三 岑巩契约文书中“典”之辨析 [收起]

一、买卖类契约文书

买卖契约指的是以标的物所有权的转让为目的的契约文书。目前搜集到的岑巩契约文书中,买卖类契约的数量占有一个较大的比例。买卖类契约文书包括卖契和买契,二者在性质上一样,都是关于标的物所有权的交易行为的契约。卖契和买契之间的区别,主要是从立契人的角度来看。一般来说,民间所订立的买卖契约多为卖契,这是因为这一类契约文书大都是由卖主亲笔或请人代笔书写,契约订立完成之后,契纸则交给买方保管。这样的契约就是卖契。而买契则多为官印契纸,因为国家的赋税征收乃是针对买主,所以买契基本上都是颁给买主。

(一)卖契

卖契出卖的标的物有作为生产资料的水田、旱土等,还有作为生活资料的屋宇、地基等,甚至还有人口的买卖。

1.卖田土荒山

卖契的标的物多为生产资料,其中最主要的是田土。田土作为中国传统社会中最重要的农业生产资料,其产权交易也是卖契中最为重要的内容。下列《民国十八年十二月初八日邹开藩父子立卖田契》即典型的卖田契。

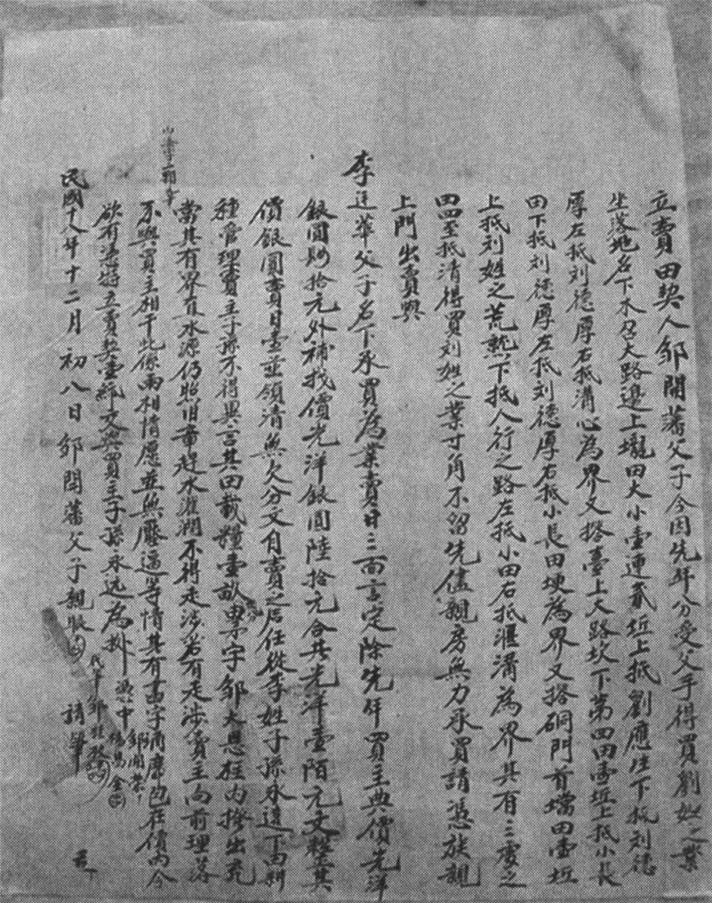

民国十八年十二月初八日邹开藩父子立卖田契

这份契约是邹开藩父子于民国十八年(1929)将分处三处地方之田卖给李廷华父子所订立的卖契。卖契中先讲清楚田产的来源是“先年分受父手得买刘姓之业”。然后再叙述田产的四至范围,以免引起产权的纠纷。在凭中参与的情况下,买卖双方和中人一起,三方讲定出卖田产的价格是光洋一百元整,其中包括了以前买主李廷华付出的典价四十元,找补价六十元。契约内还写清价银“卖日一并领清,无欠分文”,以免以后发生钱财方面的纠纷。契约还规定了卖方在交易结束之后应该承担的义务:一是产权交易完成之后,所有权即发生转移,卖方将不再拥有田土的使用权和管理权,体现在契约中的情况就是“自卖之后,任从李姓子孙永远下田耕种管理,卖主子孙不得异言”;第二是田土转让之后,还涉及相应的官方田土权属档案的变动,如卖方要交代清楚需交纳的地税,本契的地税即为“其田载粮一亩二分”,另外还说明了该田土登记为“茅字邹大恩柱内”;第三是要说明田土转让之后容易产生争端的地界和水源的情况,并强调如果存在问题,则“卖主向前理落,不与买主相干”。为了体现立契的合意性质,契约文书中往往都会写上“此係两相情愿,并无压逼等情”,表明契约是在平等的情况下通过合意实现的。契约成立后,一般会由买方提供一笔钱作为中人画押以及请契约三方吃一顿酒席的费用,这笔钱则往往已包括在田土价格里面,所以书写契约的时候,也会将画字和酒席钱已经包括在价格内的情况作一下说明。契约正文最后一句,说明立契之后契约交给谁管理的问题,一般情况下都是交给买主收存,以便作为日后的凭证。正文之后,则是书写立契的凭中人的姓名,如果有代笔的情况,则也要写清楚代笔人的姓名,以作为立契的依据,或作为日后发生纠纷的见证。有些契约在书写时可能出现漏字情况,这样就需要添字,如果是立契时的书写执笔人所添加,则会书“原笔批”,如本契所写的“内添字二颗,元[原]笔”即是如此。有些契约文书上盖有政府的朱印,本契即在契约的价格、买主姓名和立契时间上盖有“思县正印”的朱印,证明这是一份经过政府验证之后的“红契”,获得了官方在法律上的认可。最后是书写立契时间以及立契人,这里往往会强调立契人“亲眼”“亲笔”或“请笔”所立等情况,以表明立契的可靠性。

通过对以上一份典型的卖田契的分析,我们可以了解卖契的基本格式和大致情况。从标的物的情况来看,出卖的不只是熟田,还有出卖山土的例子:

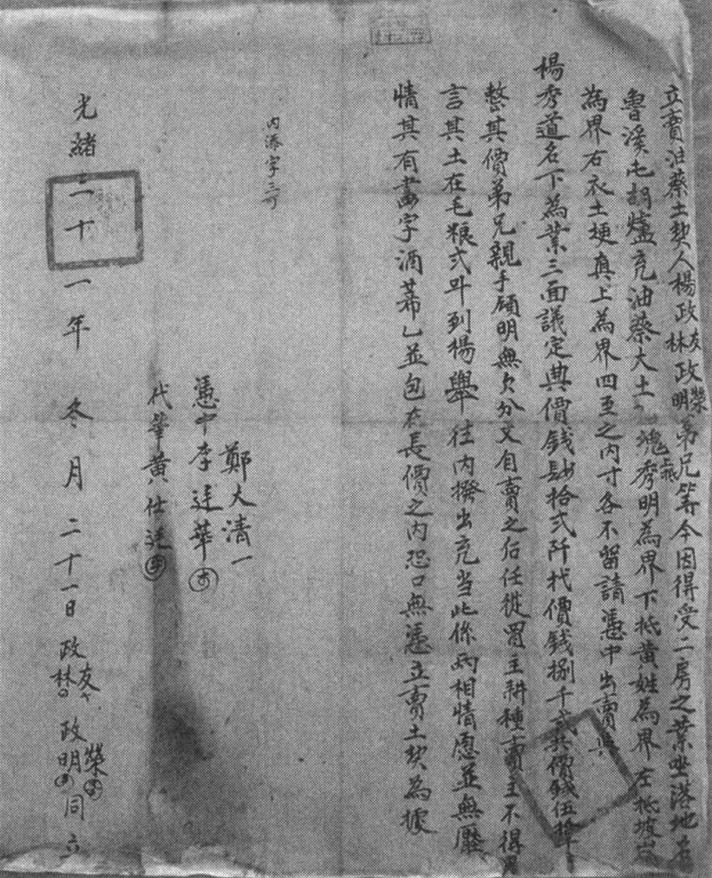

光绪三十一年冬月二十一日杨政友等弟兄立卖油菜土契

这份契约是杨政友弟兄出卖油菜土给杨秀道所立的契约。与上一份契约相比,其格式与写法均无较大变化,只是内容详略不一。值得注意的是,契内讲到卖土地的价格时,是由典价与找价两方面组成,而契约第一句所写的契约类型则是卖契,从价格中包含找价的情况来看,可能是先典后卖。

除了出卖熟田、山土之外,荒地也在出卖之列,下列契约即出卖荒山的例子:

这是张永华弟兄出卖荒地给刘芳哲弟兄的契约。契内值得注意的是,荒地出卖给刘芳哲弟兄,明确写的是“合族为业”,则可以知道这块荒地刘氏兄弟买入之后应属于家族产业,而非私人购买。

2.卖阴地

有时候出卖的不仅仅是用来进行生产劳动的田土等生产资料,还有用于埋葬死去亲人的阴地。下举文书即出卖阴地的情况:

这份出卖阴地的契约是目前发现最早的该类型契约,立于乾隆六年(1741)九月初十日,乃是谭子杰弟兄将祖手承继的阴地卖给表弟李仲兰。契约中为了说明阴地的实际情况,还开列了先年所卖出的阴地及其进葬情况。契约中列出“议定禁步左右,除老坟外五六步,后凭墓头,前抵乾坎。俟后步外,李处子孙不得越界霸业”等规定,将此次出卖之阴地的具体位置和买主权益具体讲清。

这份契约立于乾隆四十六年(1781)二月十六日,为陈帝训、陈世平等陈氏族人共同订立卖契,将祖山红花坪阴地一处卖给杨殿登弟兄名下。契约中将出卖之阴地四至开列明白,并具体到其尺寸大小。

此份文契中的“孝巾”,指的是一种特殊的“中人钱”,即出卖阴地时支付给中人的报酬。与其他类型的契约文书相比,除了画字、酒席的开支之外,“孝巾”应该算是出卖阴地的契约文书的特色了。

这是一份妇女订立的卖阴地的契约,可以看到清代西南边疆地区的妇女在日常生活中的权利,并不止于可以处置一般的“生活”的田土山林财产,即便是与“死葬”有关的阴地,也是有处置权的。

归纳以上阴地契约,我们可以知道,买卖阴地的契约,一般都非常注重标明出卖阴地的四至,甚至要精确到其尺寸。这是因为,一般来说,阴地比较集中分布在坟山中,看重风水,往往都有比较明确的朝向之类的要求,因而其位置当然需要比较精确的定位。另外,阴地的面积与田土相比,也的确相对要小得多,所以精确地标明其尺寸,当然与阴地在用地方面的特点密切相关。

岑巩地区的阴地买卖,不同于东汉以来的买地券,并不属于所谓冥间使用的契约,而是人间契约 [10] ,其买卖阴地的契约程式等,虽也有一些较小的区别,但与其他买卖土地的契约并无性质上的差异。

3.出卖混合标的物

除了田土、荒山等土地之外,岑巩契约文书中还有出卖菜园、竹木、屋宇等等生活资料的情况,如下列契约文书:

还有将水田、山场、竹木、堰沟、水石、阴阳宅地等等一起混搭出卖的情况:

这份契约内只讲了卖田,但是立契的题头上标明出卖的还有山场、竹木、堰沟、水石、阴阳,大致上应是将水田附近的一些土地和沟渠,连同其上的竹木、水石等一起出卖。不但如此,在契约中还标明买主可以“作阴作阳”,亦即是说,买主可以根据自己意愿,将此田作为阴地使用。

4.卖房屋地基

除以上所列的标的物之外,还有出卖房屋、地基等不动产的情况。下列契约是出卖碾房的情况:

另外还有出卖房屋基址的情况,如下举契约:

我们搜集到的岑巩契约文书中还有出卖座屋,即居住的房屋的情况:

这份契约出卖的是房屋,可以看到契约里面将房屋的地址、开间写出来之后,还非常详细地列举了房屋及其周围的墙垣、瓦片、椽角、门扇、板壁、仓廒、数板、毛壁等等物件,一并包括在出卖之列。这一点在已经出版的契约文书的书写程式中比较少见,尤其是清水江文书中,基本未见将交易对象描述如此详细的写法。至少这表明了岑巩地区的民众更加注重契约内容的书写细节,以免在日后造成法律纠纷。

5.人口买卖

人口买卖在传统中国社会中并非罕见的现象。徽州文书中即存在着大量的佃仆买卖文书。 [16] 在岑巩契约文书中我们也发现了人口买卖的契约文书,先举一例如下:

嘉庆二十四年十二月二十六日吴通明同妻王氏立卖女字

这份契约是吴通明同妻子王氏“因无日食养亲”,将自己的女儿卖给刘庆光作仆人。同为刘伦兴家藏文书中还有一份道光二十二年(1842)余丹等人所立的将女儿卖给刘酉山为仆的契约:

这份契约与上一份契约不同之处,一是明确写清楚将女儿“凭媒证出卖与刘酉山家内为仆”,这是将卖身为仆的文书写成了婚书的样式。二是契内讲明“日后成人许配,亦任刘姓施为,不与□等相干”。这表明,虽然是将女儿卖为奴仆,但是连其成人之后的婚配也一并属于主家的权利,因而名为卖契,却在实质上具有婚书的功能。

除了出卖女儿为仆之外,还有转卖义子的情况:

名为“义子”,其实是卖身作奴仆的意思。 [20] 从这一份契约内容上看,来发原属孙廷标的“义子”,光绪八年(1882),孙廷标“因年岁凶荒,日食难度”,将来发卖与刘连三为义子。因转让了人身所有权,因而在契约中外批注明来发的生辰八字。

(二)买契

与卖契同属于买卖契约类型的还有买契,买契一般都是官契。民间订立的土地买卖的白契,习惯上由卖主书立或请立契约,因为土地权属交易中,其主要的信用责任多是针对卖主而言的,所以买主书立或请立契约的情况基本没有。而买契则不同,这是官方印制用来证明土地交易的权属文书,针对的是确认土地权属变更之后的结果,因而是以买主为主来填写的。试举一例说明:

民国十九年三月三十日李廷华新买契

与这一份官印买契相对应的,就是前文所举的《民国十八年十二月初八日邹开藩父子立卖田契》,差别在于,这份买契是官印契纸,而《民国十八年十二月初八日邹开藩父子立卖田契》则是民众私下订立的白契。

(三)推契

从性质上来看,推契应是在田土买卖中进行推收过割手续时订立的文书。传统社会中的土地买卖是王朝国家非常重视的交易,因为一方面涉及“国之根本”,另一方面亦是国家征收赋税的基础。因而,宋代以来历代王朝都很重视对土地买卖过程的控制。推收过割就是将土地从卖主户内拨出,拨入买主户内的一道程序,是土地交易中的最后一道手续。推收过割因为要经过拨册手续,往往都反映在官方印制的拨册文书 [22] 当中,民间契约以此为目的订立的文书似不多见。特举下面一份推契文书加以说明:

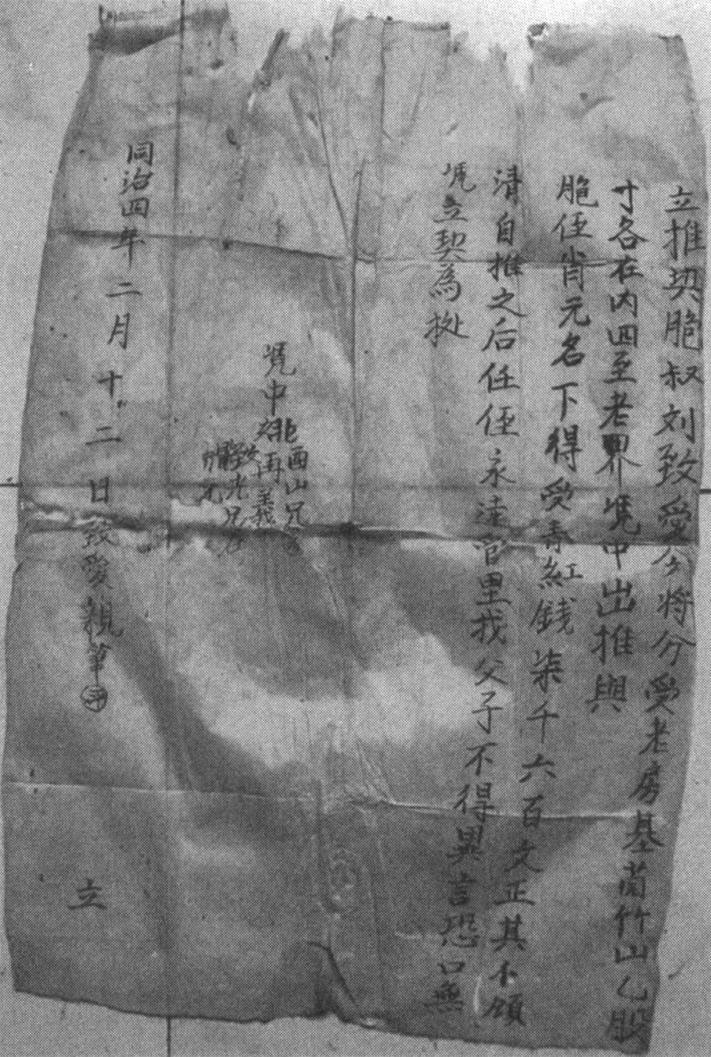

同治四年二月十二日刘致爱立推契

从这份文书中可以看出,虽然契约以推契为名,但其格式和内容与其他买卖契约似乎没有什么区别。文书也没有说明是否进行拨册和过割的情况。 [24] 因为目前只搜集到这一份推契,难以推断岑巩地区土地买卖中推收过割的具体情况。至于这一份推契是否是真正的进行土地推收过割的文书,还是仅仅采用“推契之名”而实为土地买卖文书,则未可遽下断言。这也是将推契收入买卖契约类型文书中而不放置到其他类型去的缘由。

[1] 《民国十八年十二月初八日邹开藩父子立卖田契》为岑巩县李泽江家藏文书。原契收藏于岑巩县档案馆,但无馆藏文书编号。

[2] 《光绪三十一年冬月二十一日杨政友等弟兄立卖油菜土契》为岑巩县李泽江家藏文书,岑巩县档案馆藏契约文书编号:jpws—cg1,李泽江—74。

[3] 《道光十六年二月二十一日张永年永华永禄弟兄立卖荒地契》为岑巩县刘德榜家藏文书,岑巩县档案馆藏契约文书编号:jpws—cg2,刘德榜—5。

[4] 《嘉庆十六年十一月初七日李愈栢立卖茶油土契》为岑巩县李泽江家藏文书,岑巩县档案馆藏契约文书编号:jpws—cg1,李泽江—96。

[5] 《乾隆六年九月初十日谭子杰中璧立卖地土》为岑巩县李泽江家藏文书,岑巩县档案馆藏契约文书编号:jpws—cg1,李泽江—106。

[6] 《乾隆四十六年二月十六日陈帝训等立卖阴地契抄白》为岑巩县陈昌荣家藏文书,岑巩县档案馆藏契约文书编号:jpws—cg,陈昌荣—05。

[7] 《光绪三年九月二十八日杨国柱等立卖阴地契抄白》为岑巩县陈昌荣家藏文书,岑巩县档案馆藏契约文书编号:jpws—cg,陈昌荣—05。此契与上一契《乾隆四十六年二月十六日陈帝训等立卖阴地契抄白》同为契约抄白,并抄在同一张纸上。大约是由于原契有损坏漫漶的情况,故以抄白的方式予以保存。这种原契不存而仅剩抄白,或者原契与抄白共同保存的情况,在岑巩地区民众的契约保存习惯中亦属常见现象。唯抄白是否具有与原契相同的效力,则未为可知。

[8] 《民国十五年黄杨氏立永卖阴地字》为岑巩县刘德福家藏文书,岑巩县档案馆藏契约文书编号:jpws—cg1,刘德福—3。

[9] 《光绪八年二月二十二日刘必洪立卖阴地契》为岑巩县陈昌荣家藏文书,岑巩县档案馆藏契约文书编号:jpws—cg,陈昌荣—13。

[10] 张传玺将买地券看作是钱主单方面设定,并使用于幽冥之间的契约,将之与人间使用的契约相区别。参见张传玺:《契约史买地券研究》,北京:中华书局,2008年,第174页。

[11] 《嘉庆五年四月十五日李德一孔昭立卖契》为岑巩县李泽江家藏文书,岑巩县档案馆藏契约文书编号:jpws—cg1,李泽江—97。

[12] 《民国三十九年正月二十六日李忠贵立卖水田等文契》为岑巩县赵兴明家藏文书,岑巩县档案馆藏契约文书编号:jpws—cg,赵兴明—18。

[13] 《民国十年腊月二十八日陈云高立卖碾房地基器物等件文契》为岑巩县陈昌荣家藏文书,岑巩县档案馆藏契约文书编号:jpws—cg,陈昌荣—3。

[14] 《高之仪立卖基址契》为岑巩县李泽江家藏文书,岑巩县档案馆藏契约文书编号:jpws—cg1,李泽江—110。文书上未注明签契约时间。

[15] 《民国二年阴历七月初八日陈端阳立卖座屋字》为岑巩县陈忠维家藏文书,岑巩县档案馆藏契约文书编号:jpws—cg,陈忠维—2。

[16] 关于徽州文书中的佃仆(庄仆)买卖和佃仆制度的研究,可以参见傅衣凌:《明代徽州庄仆文约辑存——明代徽州庄仆制度之侧面的研究》,《文物参考资料》,1960年第2期;叶显恩:《明清徽州农村社会与佃仆制》,合肥:安徽人民出版社,1983年;章有义:《明清徽州土地关系研究》,北京:中国社会科学出版社,1984年;章有义:《明清及近代农业史论集》,北京:中国农业出版社,1997年;刘和惠:《明代徽州佃仆制考察》,《安徽史学》,1984年第1期;仁井田陞:《明末徽州的庄仆制——特别是关于劳役婚》,载刘森辑译:《徽州社会经济史研究译文集》,合肥:黄山书社,1988年;杨国桢:《明清土地契约文书研究》(修订版),北京:中国人民大学出版社,2009年;经君健:《清代社会的贱民等级》,杭州:浙江人民出版社,1993年;另外黄淑娉、龚佩华的《广东世仆制研究》(广州:广东高等教育出版社,2001年)比较了广东世仆制与徽州佃仆制之间的区分。

[17] 《嘉庆二十四年十二月二十六日吴通明同妻王氏立卖女字》为岑巩县刘伦兴家藏文书。

[18] 《道光二十二年二月十八日余丹成□立卖女字》为岑巩县中木召刘伦兴家藏文书。

[19] 《光绪八年五月十四日孙廷标立卖义子字》为岑巩县中木召刘伦兴家藏文书。契约大约占据了这张契纸的一半,另一半写有“生于同治十一年九月初九,来发亲字记”。

[20] 明代的法律实施限制“蓄奴”的政策,民间的奴仆买卖为了不触犯律条,往往将奴仆的名称改为“义子”“义男”“义妇”等。入清以后,这一法律具文渐渐松弛,但是民间买卖奴仆仍然多采用婚书的样式,或者虽已经标明为卖契,其文字表述仍留有婚书之遗痕。如《道光二十二年二月十八日余丹成□立卖女字》中仍然写作“凭媒证出卖”,《光绪八年年五月十四日孙廷标立卖义子字》中仍然将出卖的来发称为“义子”,即是婚书形式的残留。关于卖身文书与婚书的研究,参见阿风:《卖身“婚书”考》,《明史研究论丛》,2007年;以及氏著:《明清时代妇女的地位和权利——以明清契约文书、诉讼档案为中心》(北京:中国社会科学出版社,2009年)中之第四章《卖身文书与婚姻(变例婚)文书所见女性的地位和权利》第135—165页。另外我们搜集到的三份卖身文书都是卖契,而郭松义、定宜庄的《清代民间婚书研究》中提到的父母典女的两例文书,一份徽州的休宁文书是当契,一份台湾的台中文书是典契。参见郭松义、定宜庄:《清代民间婚书研究》,北京:人民出版社,2005年,第280—281页。

[21] 《民国十九年三月三十日李廷华新买契》为岑巩县李泽江家藏文书,岑巩县档案馆藏契约文书编号:jpws—cg,李泽江—27。

[22] 关于拨册文书,下一章将会作专门的介绍。

[23] 《同治四年二月十二日刘致爱立推契》为岑巩县刘伦兴家藏文书。

[24] 这份文书为岑巩县下木召刘伦兴家藏文书。笔者在刘伦兴家藏文书中未发现与此契相关的其他文书,因而此推契中未尽事宜,概难推断。