目录

寨子中的祖厝

西江苗寨是一个巨大的木头建筑群落,吊脚楼密密匝匝,层层叠叠,每幢木房之间的距离都不很大,几乎是紧连着的,真是鳞次栉比。寨子里面除了连通各家各户的小径之外没有专属哪一家的院落,房子与房子之间的一些小块的空地属于公共空间,人们有时利用来作为临时的晒场,晒粪或晒谷子等。奇怪的是在这个人家户密集的区域内部,却有一些墓地。几乎每一个寨子里面都有几座老墓。我在东引寨发现这些墓地时还以为只有东引寨如此,后来专门到羊排、平寨也通等寨子去察看,才发现这是通例。这引起了我的兴趣,我想为什么这里的人要把自己的祖坟留在寨子中间与活人共处呢。

据我所知,今天的西江人在安置正常死亡的人时有专门的坟山,那里离开寨子比较远,这种情况同寨子内部的墓地的情形不一样。到底是当初人们安坟时就有意识地将这些墓坟安放得与人居住地很近呢,还是原来这些坟离人住的区域较远,后来寨子扩大了,人家户的房子渐渐离坟越来越近,以至像今天看到的这个样子完全包围了墓地?对我而言这是一个谜。

带着这个问题我仔细察看了东引寨和也通寨的几座坟墓,发现通过这些老墓还可以间接地了解到西江苗人的一些情况。从人类学的角度看,这些寨中的老坟算得上是研究西江苗寨的重要资料。

在东引寨,各个姓氏的人都知道有一颗属于自己的宗族的老祖公的坟在这个寨子里面。20世纪80年代到90年代,西江曾经有过一阵民族文化复兴的热潮,最重要的标志之一就是1986年西江苗寨恢复了几十年没有举行的鼓藏节。那次鼓藏节完全是民间自发恢复的,盛况空前。在那10年间,地方性文化复兴的另一个重要的内容是重新整坟立碑,这有点像汉人的重修家谱的热潮。事实上西江苗寨中的这些老墓碑文的重修就有重叙家谱的意义。西江苗人没有家谱的写作,但却把这件事情用碑文的形式做了。

在我住的东引寨,世居有董、宋两个姓氏。他们都有自己的“老祖公”墓。我观察了两颗老坟,其中一颗完全用方块石料包垒起来的,碑文上有简单的几个字:

此碑立于1982年4月,据寨中80多岁的老人说这颗坟有200多年的历史了,是东引寨董氏家族最老的坟了。坟墓的老碑已经破损,且字迹模糊不清。另一座宋氏古墓修得比较讲究一些,墓身显然经过后人新砌过,有老碑文:

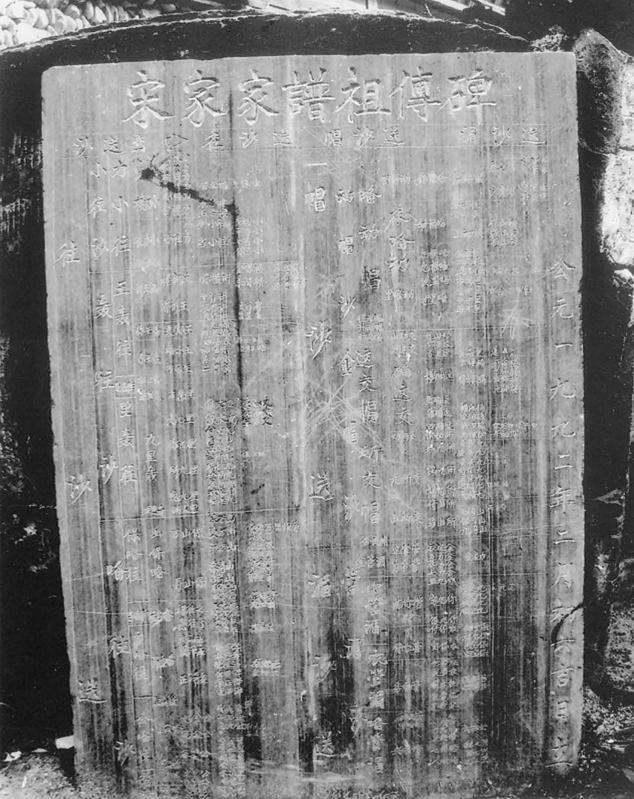

“道光二十二年”(1842年),说明这颗坟距今有150多年,这是明确无误的。这个宋氏家族的古墓旁边立有一块大石碑,立碑时间是1992年2月,上面详细地刻记了宋氏家族中9代人的名字,密密麻麻刻满了整个碑,并且用的是苗名。用父子连名的方式清晰地把这个家族中历代增添的人物一一标志了出来。9代人,如果以谱系推断法按25年一代算的话应有225年。这同老碑文上道光二十二年的记录不符。考虑到苗人大多早婚早育,代代间的距离应小于25年,如以17年计算,那么,9乘17,有153年,这同碑文上的道光二十二年的记录就相吻合了。

西江苗寨这些老坟的碑文不仅完整记录了一个家族代系的繁衍情况,有的还记录了家族中的人迁留的情况。也通寨的一个老墓的碑文记载了墓主的后代从也通分家后迁到别的地方的情况,这里抄录如下:

这块碑文中记有七代人:李公—儿子—孙子—曾孙—玄孙—元孙—灰孙。但落款是“十至十三世全体末孙”。说明墓主之后已有12代人。仍以17年为一代推算,这颗坟大概也有200年的历史。这同东引寨董氏家族的“祖公墓”的情况是相近的。

从也通寨的这个墓碑中我们可以得到李公家族的一些情况。启祖公的后人除了留居也通的之外,迁居出去的有两起。一起去往白碧,白碧在西江寨的西南面,离西江也通寨约有五六公里;另一起迁往长卡(掌卡)长卡在西江的东北面,离也通也有五六公里。白碧和长卡两个寨子在西江地区属于不大的自然村寨。其中白碧寨有78户是从也通李氏家族分支出去的。

“树大分桠,人大分家”,在西江有的苗寨就是从一个家族中(往往也是一个寨子)分支出去自成一个独立的寨子的。从血缘上来说,分离出去自成一体的寨子同原来的母寨仍是一个血系。西江地区苗寨的一个基本情况是一个自然村寨就是一个继嗣群,也就是说全寨的人共同认定出自同一个“老祖公”。以血缘而论,同一个寨子的人都是一个族内的人,这是在同一个寨子内部严格禁止通婚的原因。不仅如此,有一些不同的寨子之间也是不允许相互通婚的,即使这两个寨子两地相距很远。道理就在于这两个寨子原来是从同一个“祖公”分离出来的。比如说至今西江也通寨的人就不能同长卡寨的人通婚。在西江人们对于能否同哪个地方的人开亲,是绝对不会搞混的。20世纪90年代也通寨大事清理族谱,重修祖坟,把同属一个老祖公的长卡、白碧、干荣寨的寨老请来,大家重申同一祖宗不准开亲的禁忌;规定了谁违反规矩将被开除族籍。

但实际上,西江苗人也有“破姓开亲”的情况。那是出于地域上或其他等等原因。当同一宗嗣的人同外面的人通婚有极大困难时,内部就把“姓”破开,当然是五服以上才有可能,当做是两个不同的血系,然后才相互建立通婚往来的关系。这种“破姓”必须通过严肃的讨论商议,寨老们取得共识之后,经过一个严格的仪式之后才能具有合法性。

考察了东引和也通寨的这几个老坟之后,我发现有一些值得讨论的地方。第一,并不是所有已故的老人都有资格埋在寨子里,毕竟活人和死人各有自己所居处的地域。因此,留在寨子中的这几颗老墓一定有特别的意义,它们不属于一般安埋的通例。第二,这几颗老坟的年代都是在200~150多年前,这很可能同这个寨子立寨的时间有关。第三,这几颗坟有碑文,用文字的形式为宗族的祖宗留名存念是来自汉文化的影响。第四,这种以家族的名义为祖宗安立纪念碑祭享的方式打破了苗人以氏族祖先为祭祀崇拜的单纯结构。给祖先崇拜赋予了更直接和更具体的内容,这应当也看作是受汉文化的影响。第五,从墓碑的家族谱系的记录上看得出,至少这两百年以来西江是一个重视父系制度和父权的社会。

西江苗人自古以来属于无文字民族,对祖宗的记忆、认同、崇拜、祭祀是通过神话传说、古歌、仪式、节日而实现的。鼓藏节就是祭祀氏族祖先的一个大典。这是一个很原始的共同体的崇拜仪式。有了鼓藏节,有了鼓堂,对于一个地方性的族群来说祖源和祖先崇拜信仰的问题已经有着落了。但这个祖先只存在于人们的集体意识之中,这种祖先与其说是血缘上的,毋宁说更主要是文化上的。这就像汉文化中讲到的炎黄氏一样。就西江苗人的每个个体而言,虽然有鼓藏节这个祭祖仪式,但人们甚至不知道他们正在祭奠的这位遥远的祖宗的真实姓名。据说西江的始祖是构寅、构卯两兄弟,属苗族西氏族人氏,但这只是口头传说而已,无可实证。不过对于一个地缘性的原始的氏族集团来说有这样的祖先崇拜已经就够了。

《西江苗族志》记载,西江在清代雍正六年(1729年)建置设治之前属苗人自理的管外之地。1738年设治为鸡讲司,距今有263年。伴随着行政管理的建置,中央政府在西江附近安置了屯堡,迁入汉人。现今距西江寨不远的营上,联城两个村寨,就是汉人的村落。他们是当年屯军的汉人后裔。从此苗汉互动往来频繁。汉文化对西江苗文化的影响从此日益强化。编户入籍,制定姓名,虽然是政治管理的手段,但苗人一旦接受并沿用后也就成为自己的文化的一部分。姓氏的引入使西江苗寨血缘集团内部有了新的划分的标志符号和可能。西江苗人之所以愿意接受和认可姓氏的引入,同他们在社会生活的发展中感到家族、宗族和一个家庭之间的关系的意义有密切的利益有关。因而有必要在氏族之下家庭之上这个中间的环节也建立一套祖宗崇拜、祭祖的构架和标志这套构架的符号。当然这个集团认同的祖宗是有名有姓、可以追远历数的。这个环节在200年前至150年前的西江通过在寨子中建立起一个可以确知的族人祖先的墓地而确立起来了。这种形式相当于汉人社区中的宗族祠堂。

那么,为什么西江苗人不建祠堂而是用坟墓替代呢?这可能有几种情况:一是西江苗寨本来就有和祖宗认同祭祖有关的鼓堂,出于避讳而不专门修建词堂。二是出于经济上的原因,苗人不愿意用专门再造一幢房子的方式。西江的地皮很珍贵,并且房子还涉及管理问题,麻烦很多。三是用坟墓作为祠堂的替代形式可以区别于汉人的祠堂。这是一种文化的心理。文化的借用往往会发生一些修改或变通。

我甚至想象西江苗寨内部的这些坟墓并不是真正的坟墓,它也许没有埋人,只是一座衣冠冢,一座祖厝的象征。当然这只是我的想象而已,是与否恐怕要由当地的苗人自己去证实了。但不管怎样,这些至今仍安然坐落于苗寨中,安息在人家户之间的老墓确实是这些寨子中的祖厝。