目录

-

绪论

-

跳月与婚恋:苗族妇女婚姻的刻画及其意涵 [收起]

-

从转娘头到庚帖为凭:碑刻所见清代苗族婚姻制度的嬗变 [收起]

-

婚书婚契所见苗族妇女婚姻的缔结与变动 [收起]

-

贞节与贤能:族谱所见苗族妇女的守节与传记书写 [收起]

-

立碑树德:苗族妇女的公益事业及其表达 [收起]

-

苗族女性土地、山林买卖文书的形制与特点 [收起]

-

契约文书所见苗族妇女的权利与地位 [收起]

-

余论 『女人半边天』:苗族妇女的劳动贡献 [收起]

三、林业经济中的苗族妇女及其收益

苗族主要聚居区黔东南地区,重峦迭嶂,气候湿热,“山多载土,树宜杉” [1] ,是出产优质楠、杉、柏等“苗木”的主产地,至今尚为我国南方重点林区。明清时期,木材贸易的兴起、繁荣与人工林业的兴盛相辅相成,聚集了大量的劳动力在此垦山栽杉,积累财富。在此过程中,产生了大量以林业契约为主的各类文书,阅读这些来自民间的原始记录,我们发现苗族妇女与男子同样买卖山场、佃山种杉,她们逐渐走出家门,活跃在林业经济的舞台上,不仅“佃山种杉”而成为“栽手”,并参与到木植股份的分配中来。所谓栽手,即在林业生产中,从“佃山”“挖山”“烧山”“种植木苗”“林粮间作”一直到杉木长大(至少需十八年方可成林)可以出售过程中的经营者,契约文书常以“栽手”谓之。而栽手股,则是她们的权益股份。苗族妇女参与订立契约的情形,并不少见。大体而言,可分五类:一是母子一体出卖,二是婆媳同卖,三是夫妻一体,四是兄嫂合卖,五是妇女独自佃山种杉并经营出卖。兹分述如下:

首先,母子一体出卖。这种情形基本是夫先殁,留下孤儿寡母者,寡母常常与儿子一体签立契约,在这一类型中,又分为两类,一是以儿子为主,二是以母亲为主,表现出来的则是,“某某某母子”与“某某氏同子”,即儿子在前和母子在前两种情形。兹举两份契约说明之。

从契约(1)可知,姜宗林母子先年佃得姜克顺兄弟山场一块,栽种杉木,获得栽手股份2股。先转卖江吉清,获钱720文。而契约(2)中,姜氏秋英也是从地主姜凤至的手中佃山栽杉,获得1份栽手股,在要用度的时候,就出卖与姜沛仁、圣端叔侄二人,获银490文。

第二,婆媳一体出卖。婆婆与媳妇在山林经济的社会背景下,多以栽杉为生,她们也完全能自主处理自己的财产。例如下面两份契约:

从契约文书来看,姜氏卧有同媳兰香二人,似均无丈夫,她们在面临无粮和无钱的困境下,通过卖杉木来解燃眉之急。然而,从所卖获益的情况来看,却极为微薄,两次出卖所得不过九钱八分。当然,从与之相关的契约文书来看,她们还不断变卖田土和山林,以此为生。

第三,夫妻一体出卖。这种情形多是妻子的财产,换言之,亦即妇女耕管的杉木。例如一份契约就这样写道:

李宗楠同其妻姜氏柳珍所卖的杉木,是姜柳珍从其娘家带过来的“姑娘林”,柳珍在娘家之时,即参与了栽杉的活动,待其嫁给李宗楠之后,这些杉木股份随之而来,在其缺少用度之时,可以出卖。上述三处杉木,共获“足色纹银十两整”。

第四,叔嫂合卖。这多为兄弟之间,手足先殁,留下兄嫂或者弟媳,在出卖共同财产时,她们参与到契约的书写中去,而在实际的社会生活中,妇女也参加了杉木的生产。如下面这份契约所示:

这份契约一共涉及五处山场,其中四处其兄嫂二人均系山主股份,最后一份是为栽手股,因欠账之故,全部卖与姜开明为业,获得纹银三两整。

第五,已婚与尚未出嫁的在室女,也积极地参与到佃山栽山的经济活动中来,独立耕管,培植杉木。甚至在室女父亲要出卖其股份,都要注明女儿不得异言字样。兹举两例如下:

从契约(1)可知,楼风与胞妹姝蕃,虽为姑媳,但为两家,他们一同买进姜未乔栽手股,费钱五两三钱,之后,这一股所占之杉木,由其姑媳耕管经营,日后自然亦可出卖。而契约(2)则是一个典型的在室女的佃山栽杉之案例,姜玉凤先年佃栽文斗寨姜熙年弟兄之山一截,获得五股中的二股,后来其父姜东佐卖与姜东盛,得钱八千文,但特别注明了“女儿不得异言”字样,换言之,其父虽然作为卖主立契,但买主担心其女儿日后“异言”,所以作此表述,由此不难看出,当时苗族妇女私有财产得到了相当程度的尊重和保护,妇女有将自己日积月累的私有财物占有、处分和管理的权利。

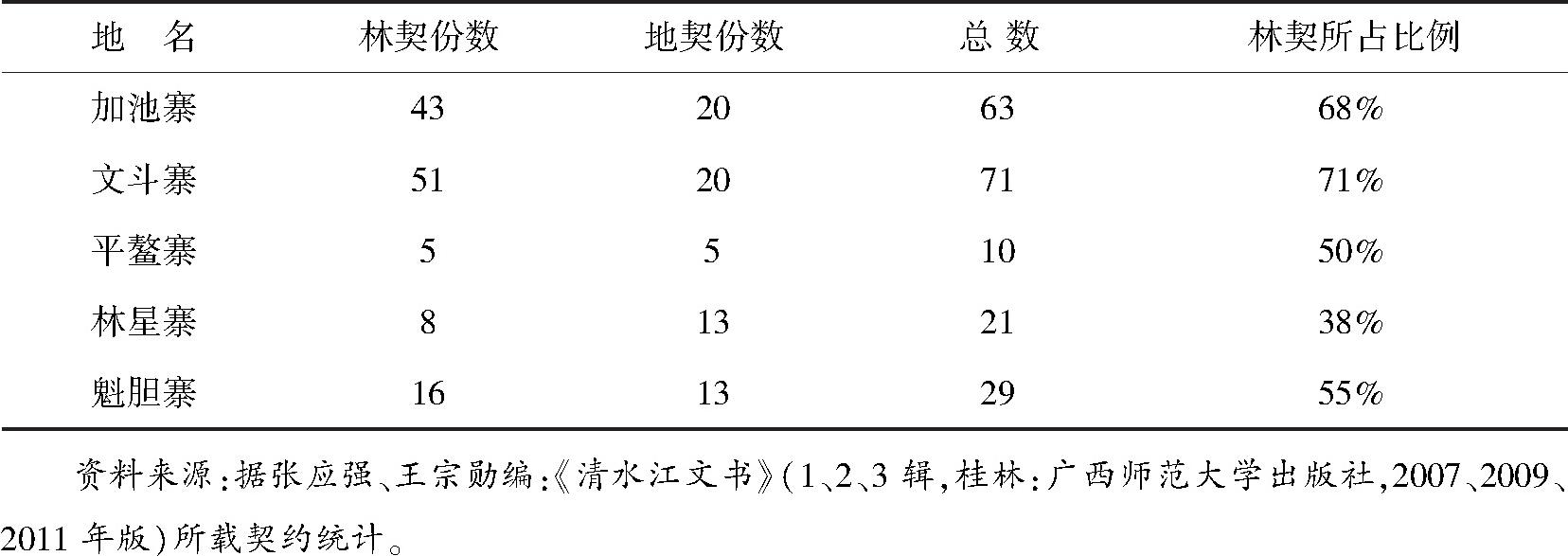

由于社会经济的发展,尤其是木材贸易兴起之后,苗族妇女大量的参与了山林经济的活动,她们参与林业经济的契约文书明显多于从事农事生产契约份数,说明当时期妇女投入林业活动比重明显大于农田生产。为更清楚展示这一现象,制表如下(表余-1):

表8-1 清代锦屏各主要村寨苗族妇女订立的契约一览

(注: 地 名 林契份数 地契份数 总 数 林契所占比例加池寨 43 20 63 68%文斗寨 51 20 71 71%平鳌寨 5 5 10 50%林星寨 8 13 21 38%魁胆寨 16 13 29 55% 资料来源:据张应强、王宗勋编:《清水江文书》(1、2、3辑,桂林:广西师范大学出版社,2007、2009、2011年版)所载契约统计。)

从表中我们可以知道,在偏远的苗族村落里,妇女在木材贸易构筑的新的社会环境里,苗族妇女参与经济活动尤其是在林业经济中的频率越来越多,获得较大的收益。她们也因此拥有越来越多的社会地位和权利。 [10]

综而论之,男女之间的分工,早已被提及。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中谈到人类的两性分工时这样写道:“最初,分工是纯粹自然产生的,它只存在于两性之间,男子作战、打猎、捕鱼,女子管家、制备食物和衣服。” [11] 人类学家对男女之间存在差异,亦有很多论述。他们认为,男人和女人有着不同的性别特征,从根本上制约并规范着人类社会的生产生活方式。美国学者罗伯特·F·莫非就说:“许多明显的生理原因使两性的角色有很大的区别。首要的差别是一个简单的事实,即只有女人才能生育和哺育子女,部分地解释了为什么在原始社会里女人的工作地点往往距住处很近,并且由女人来照顾家庭事务和灶火。妇女不间断地生育和哺育子女都是将妇女限制在家庭中的原因。无论何种原因,妇女的工作总是在住处附近进行的。在狩猎和采集社会中,妇女也总是在房前屋后的院子里干活,而男人们多是外出打猎、捕鱼或打仗。” [12] 童恩正在《文化人类学》亦有如下概述:“男性的主要工作为打猎、畜牧、伐木、采矿、金属冶炼和加工、犁耕农业;女性则以采集食品、产品加工、汲水、炊事、缝纫、制陶、园圃劳动为主。” [13] 虽然在很大程度上,这些论述都有其合理性,甚至带有普遍性。然而,由于不同的自然环境和社会环境,也存在着一些较为特殊的事例,甚至这些特殊的事例,也带有一定程度上的普遍性。因此,社会性别关系的权责是极为复杂的。 [14]

具体到苗族女性,由上透过清代客籍贵州文人的书写文本和民间契约文书的事实,清代苗族妇女勤劳的形象一览无余。她们从事着不同的行业,家里内外、大小事务都有她们参与的身影,所谓“力田析薪,多以妇人任之” [15] 。甚至有些地方,“男皆仰给于女” [16] 。也不管是富女,还是贫妇,都在从事着不同的劳动。例如清平妇女,“富户习针黹,贫户操井臼耒耜” [17] 。竹枝词中亦写道:“草履轻盈细耳工,担头肩粪趁东风;妇人勤苦男儿乐,叶子纷纷赌赛同”(原注:“土人妇女草履,耳织细花,男逸女劳,肩上出入无空者”)。 [18]

苗族妇女的劳动贡献,更可靠的材料来自我们身边的日常生活。在清代,她们早上四五点就要起来舂米,接着要挑水做饭,等吃过早饭,就和男人们一起出去劳作,晚上回到家,待至夜深人静之际,她们还要做针线活,日子极为艰辛。那些失去丈夫的寡妇,更是“一切馈井臼事,皆身自操作”。 [19] 而后来的社会历史调查材料,对呈现清代苗族妇女的劳动贡献可作进一步的参照。兹以贵州台江的一对苗族夫妇为例:张文志(男,23岁)全年出工139天,共得1084.7个工分,每日平均7.8分;万红耶(女,23岁)全年出工123天(因有13天回娘家去了,未参加夫家的生产),得914.5分,每日平均7.4分,可见这对年轻夫妻劳动能力是近似的。 [20]

而若以一年的时间而言,妇女也常年劳作,兹摘录一份调查资料如下:

这份材料其实就是黔东南农村妇女一年四季劳作的真实写照,她们终日忙碌,为家庭做出了巨大的贡献。

事实上,即便是小女孩,其成长过程也是不断劳动的过程。例如七八岁学带弟妹、学放牛,妈妈教她们劳动,十二三岁时就正式开始工作了。她们最初是放牛、割草、拾粪,以后,女孩们学摘稻谷、薅秧、踩田、薅土、摘小米。一般挑20~40斤的担子。女孩还要采集野菜、煮饭、挑水、带弟妹,也开始学纺纱、织花腰带、绣花衣袖、种菜、种蓝靛;与男孩比较,女孩的劳动多些、重些。 [22] 如反排苗族过去有每夜睡前洗脚的习惯,全家只用一盆洗脚水,不能换水,只能添水,洗脚先后有顺序,妇女最后洗,并且负责倒水,同时打水和添水都是妇女的义务。 [23] 这些细致的调查材料和乡村人们日常生活的经验是一致的。所以,吴泽霖等才说:“苗族妇女是一个勤劳善良、吃苦耐劳、艰苦朴素的社会群体,在苗族社会中,妇女一生的生活总是劳动的。” [24]

正是基于这样的劳动贡献,苗族妇女有了较为广泛的活动空间,她们走出家门,积极地参与了社会活动。借此,她们在婚姻生活里,虽有“转娘头”一类的婚姻桎梏,但“跳月”仪式表现出来的婚恋观念,却又显示了她们在婚姻中特别是婚前的选择中,具备了诸多自由的权利。“入谱”“上碑”权利的取得,亦无不是建立在她们所具备的能力的基础上,以至在族谱的编纂与碑刻的书写里,都充满了女性独立的意味,特别是她们通过社会公益事业的参与与主持,取得了一些社会话语权的权利。而契约文书中的妇女身影,进一步显示她们拥有诸多的社会权利。这一切,均从一个侧面显示了清代苗族是一个“女有外行” [25] 的社会。

[1] 清光绪《黎平府志》卷三下《食货志》,载《中国地方志集成·贵州府县志辑》第17册,成都:巴蜀书社,2006年影印版,第280页。

[2] 张应强、王宗勋:《清水江文书》第1辑第8册,桂林:广西师范大学出版社,2007年版,第231页。

[3] 张应强、王宗勋:《清水江文书》第1辑第4册,桂林:广西师范大学出版社,2007年版,第70页。

[4] 张应强、王宗勋:《清水江文书》第1辑第5册,桂林:广西师范大学出版社,2007年版,第401页。

[5] 张应强、王宗勋:《清水江文书》第1辑第1册,桂林:广西师范大学出版社,2007年版,第167页。

[6] 张应强、王宗勋:《清水江文书》第1辑第8册,桂林;广西师范大学出版社,2007年版,第6页。

[7] 张应强、王宗勋:《清水江文书》第1辑第1册,桂林:广西师范大学出版社,2007年版,第44页。

[8] 陈金全、杜万华:《贵州文斗寨苗族契约法律文书汇编——姜元泽家藏契约文书》,北京:人民出版社,2008年版,第64页。

[9] 程泽时:《清水江文书之法意初探》,北京:中国政法大学出版社,2011年版,第244页。

[10] 吴才茂:《从契约文书看清代以来清水江下游苗、侗族妇女的权利地位》,载《西南大学学报》(社会科学版)2013年第4期。

[11] 《马克思恩格斯选集》第4卷,北京:人民出版社,1972年版,第155页。

[12] [美]罗伯特·F·莫非:《文化和社会人类学》,吴玫译,北京:中国文联出版公司,1988年版,第51页。

[13] 童恩正:《文化人类学》,上海:上海人民出版社,1989年版,第139页。

[14] 参见杨廷硕:《论社会性别权责关系的复杂性——以中国西南各民族为例》,载张晓等主编:《社会性别民族社区发展研究文集》,贵阳:贵州人民出版社,2003年版,第12~19页。

[15] (清)爱必达:《黔南识略》卷十一《凯里县承》,载《中国方志丛书·贵州省》第151号,台北:成文出版社,1968年影印版,第85页。

[16] (清)舒位:《瓶水斋诗别集》卷二《黔苗竹枝词》,北京:中华书局,1985年版,第42页。

[17] 清道光《清平县志》卷五《风俗》,载《北京大学图书馆藏稀见方志丛刊》第314册,北京:国家图书馆出版社,2013年影印版,第571页。

[18] 清道光《大定府志》卷五十八《文征八·蛮峒竹枝词一百首》,载《中国地方志集成·贵州府县志辑》第49辑,成都:巴蜀书社,2006年影印版,第129页。

[19] 锦屏《龙氏迪光录》卷二《人杰》,清同治三年刻本,第64页。

[20] 贵州省编辑组:《苗族社会历史调查(一)》,贵阳:贵州民族出版社,1986年版,第50页。

[21] 贵州省编辑组:《苗族社会历史调查(一)》,贵阳:贵州民族出版社,1986年版,第25~26页。

[22] 贵州省编辑组:《苗族社会历史调查(一)》,贵阳:贵州民族出版社,1986年版,第52页。

[23] 贵州省编辑组:《苗族社会历史调查(一)》,贵阳:贵州民族出版社,1986年版,第374页。

[24] 吴泽霖、陈国钧等:《贵州苗夷社会研究》,北京:民族出版社,2004年版,第60页。

[25] 陈宝良师的明代社会生活研究显示,明代的妇女有一个从“妇无外行”到“妇有外行”的转变历程,并特别指出,在这一转向中,妇女的佛道信仰堪称引发转向的关键(参见陈宝良:《好鬼崇佛:明代妇女的佛道信仰及其仪式》,载《哈尔滨师范大学学报》(社会科学版),2010第1期)。而本书此处借用“女有外行”一词作为结尾,则是基于苗族妇女的婚姻与权利的表现所致。