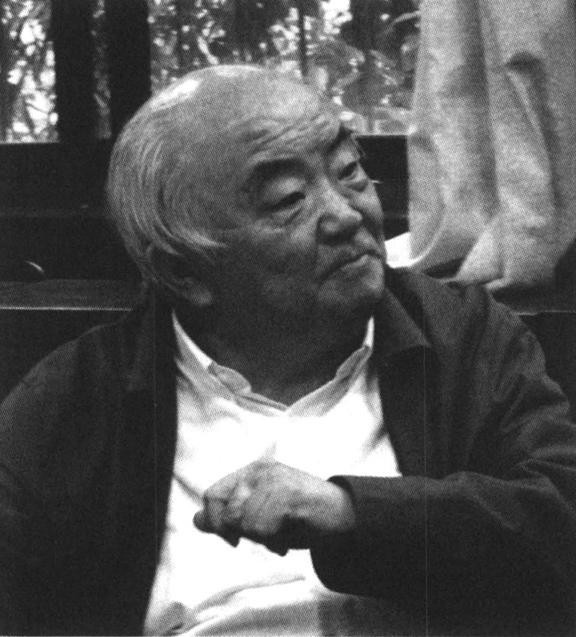

8 钱理群

钱理群

采访前言

对钱理群老师的采访是通过往返电子邮件进行的。我拟出的一串问题像一支叽叽喳喳、不知深浅的小分队,经过戴明贤老师、杜应国老师的“中转站台”,终于远山远水地到达了钱老师那里。当它们又返回到我这里的时候,仿佛经历了一次高强度的“游学”,整个都变了副样子——单薄的问题变成了丰厚的答案,模糊的理想得到了具体的印证,两千字变作上万字,“小分队”有了“大气象”。我的提问原本还无组织无主题,零敲碎打,等到钱老师答题完毕,这篇访谈又被他冠上了标题——《答贵州“小朋友”问》。

“小朋友”——这是要给我惊喜吗?自从报社的年轻记者跟我说“我中学时就看过你的文章”,自从楼下水果店中年秃顶的老板叫我“大姐”,我就已经不当“小朋友”很多年。不过被岁数是我两倍的钱老师这么称呼,我还是有些高兴,并总结出一条宝贵经验——要想保持年轻甚至年幼,选对参照物很重要;另外一条体会就是,“将计就计”地“装嫩”,的确就能在采访时放下包袱,随心所欲,敢于说真话,不怕说傻话——因为“童言无忌”。面对一个让人“高山仰止”的采访对象,我内心最想问的那些问题,其实一点都不高深不宏大还不学术,都很家常很琐碎还很自我。后来的事实证明,我鼓足勇气把这支“非正规军”派上路去向钱老师讨教是对的,因为在他那里,我是“小朋友”,他因此宽容而富有耐心。

1960~1978年,钱理群老师在贵州的18年,是这次采访的大背景;而自2012开始着手,吸引了很多贵州文化人参与的《安顺读本》的编撰工作,则是我想与钱老师进行此番对话的直接动因。在2004年一次题为《“报春晖”的意义》的发言中,钱老师说:我并非一个特别有勇气的记者,我害怕被拒绝,还担心交流的不对等——但这次,决定采访从人生阅历、思想高度、学术成就到社会影响都让我望而却步,并且已经谢绝大量约访,宣布“我的时代已经结束了”的钱老师,我最大的勇气和动力就在于:我们的身后,有着同一片土地。尽管他更腾挪自如,我更难以离分。

钱老师发回来的邮件,是一篇一气呵成的文章,只是用几个序号粗略地分割了一下内容,显得是对我的问题进行的有针对性的回答(编辑时我还是将我原本的问题穿插了进去,以方便阅读)。在他这篇万余字的长稿的开头,有一段他专门加上的“前言”:

——幸好我们拥有共同的朋友。我拟就的问题,正是经戴明贤老师引荐,杜应国老师转发,才有幸在钱老师那里获得答案。我读了钱老师的各种“告别词”,先是告别北大,再是告别教育界,还有告别青年,告别学术界。我想这些都没什么,那些所谓的啥啥“圈”,啥啥“界”,都没什么好沉迷,好留恋。最好的生活和归宿,无非就是挣脱一切的束缚,不被一切所绑架,身边三两知己,心中自成世界。

答贵州『小朋友』问

小舒请教之提问钱理群

1

先向你报告我的日常生活起居。我通常都是早晨六点半左右醒来,躺在床上静思半个到一个小时。一是计划一天要做什么事,再就是胡思乱想:想今天要写的文章该怎么写,此时万籁俱寂,正是最容易突发灵感的时候;有时更会有意想不到的奇思怪想,超出常规的写作构想,像正在编撰中的《安顺城记》的最初设计,就产生在2007年某月某日的清晨床头冥想的那一刻。想兴奋了,就起床开始一天的生活。但不立刻投入计划中的写作,还要按习惯坐在马桶上读半小时到一小时的闲书,这就是周作人说的“如厕读书”。这样心态松闲下来,就可以写作了。一般写一个小时之后,才吃早餐。吃完早餐,还要一边喝茶,一边随意看电视,算是休息,大约要一个小时。到十点钟就全力投入写作,一动不动地写将近四个小时,写到中午两点左右才吃中饭。两点到四点是午休时间,先是躺在床上看一个多小时报纸(主要是《文汇报》《北京青年报》《光明日报》《贵州日报》《新京报》《南方周末》,除《北京青年报》外,都是报社寄给我的,并非主动选择),有的不过翻翻而已,有的却看得很仔细,重要的文章还要留存,以便以后写一年一篇的年度观察与思考。看完报就睡半个到一个小时。醒来以后,四点到七点还要写三个小时。总之,一天要写作(或看书,准备写作)七到八个小时,顺利的话,一天可以写三千到五千字,甚至更多。如果白天完不成既定计划,晚上还要继续写。不过大多数情况都不再写,而是看杂志(有三四十种,都是别人寄来的,我都会先看目录,重要文章就仔细读,还要剪下来留存),读闲书,看电视或从网上拷下来的新电影,最后,每天都要上网一小时。一般都在晚11时至12时就寝,绝不拖到第二天。

但也并非每一天都坚持这样的生活内容与节奏,常有打断。一是亲戚朋友同学聚会(并不多,却总有),二是有人(相识与不相识的)来访(我一般都要婉拒,但也不能完全闭门不见客),三是出席各种座谈会与讲学活动(一度很多,我现在正尽量减少,控制)。不可少的,是和老伴一起到医院看病、拿药,到学校取信和杂志,还有逛商场。我的任务是拎包与买单,从不对购物发表意见,只是在一旁耐心地等着,脑子里想的是我准备写的文章。比如今天上午和老伴一起去超市,我就把给你写的这篇问答,趁机构思好了,回到家里,放下所购之物,坐下来就写——此刻就是这样。这叫作陪老伴与写作两不误。

(注: 钱理群(前右二)与安顺民间思想村落的部分成员。1976年摄于钱氏在安顺师范学校的宿舍门前。)

由以上所述,你大体可以了解我的日常生活的几个特点。

1.读书,思考与写作,构成了我日常生活的主要内容,可以说是我的一种生活方式,甚至生命存在方式。也就是说,我整天想的都是精神问题,我和朋友的交往,和来访者,包括和你这样的“小朋友”的交流,都只谈精神问题,从不涉及世俗生活。还真有人坐飞机赶来指明要与我谈精神问题(他说其所生活的环境里无人谈精神问题),谈了三四个小时以后,多少过了点瘾就走了。这就意味着,我在一些人心目中是一个纯粹的精神性的存在,事实大概也是如此,我突出了人的精神性这一面,世俗性一面就有所欠缺,这可能是一个特点,但同时也是一种缺陷,用鲁迅的话来说,就是“人性之不全”。因此我是不足效法的。

2.我经常说,我过的是“宅男”的生活,但我和现实世界并不隔绝。我每天都通过读报纸、看杂志、看电视、特别是通过上网,和“现在进行时”的中国与世界,保持着密切的联系。这正是媒体、网络时代的特点。在这一点上,我和你及你的朋友是一样的。因此,我的思考与写作,是有很强的现实感的,并非躲在象牙塔里过避世的生活。

3.你可能会注意到,我每天都用一定的时间看电视。而且我还要告诉你,我看电视时,就完全放弃了思想者的角色定位,也不是用文学研究者的眼光去评头品足,而纯粹是为了休息,因此,再pie(这是贵州话)再烂的电影、电视节目,我都看得津津有味,有时候还看上了瘾,每天到时间就等着看。我的圈子里的朋友大多数都是不屑于看的,他们对我的兴致之高觉得不可理解,我倒很坦然,这或许正是我的另一面。

4.可以看出,我的生活是有相当保障的。这得力于我的老伴,她是位医生,对我的身体照顾得很好,我的吃食也是一流的,至少是最适合我的。我常说,我的身体健康,除了我自身能吃能睡、拿得起放得下,还得益于老伴的精心照料,生活的有规律与高质量。也就是说,我能够成为比较纯粹的精神动物,是有物质基础的。这样的条件不是所有人都有的。我的生活方式之不可复制,我一直强调自己的生命存在具有很大的个人性,就是这个原因。

5.我的这种生活安排,有一个明显的弱点,即是不锻炼身体,连散步的时间也没有。每天只下一次楼,就是去取报纸和信件。许多朋友多次提醒我要多活动活动,我也明白其道理,但我内心的写作冲动实在太强烈,写作计划排得太满,挤不出时间:我的时间是以半小时为计的,一点耽搁不得。但我是会调整的,我之要告别一切,这也是一个原因,所谓要过半隐居的生活,也是为了腾出时间来锻炼身体和满足个人生活情趣。

2

这就谈到了我的个人生活情趣。你问我“有可能去跳‘坝坝舞’吗?”我大概不会。对老爸、老妈跳坝坝舞,我既不鼓吹,也不批评,他们自己觉得这样舒服就好,旁边人不必说三道四。你注意我说的那三句话:“回归写作”,就是回归前述我最习惯的精神性生活;“回归家庭”,就是以更多时间陪伴老妻;“回归大自然”,就关系到我的生活情趣:我喜欢旅游,但对人文景观不感兴趣,只陶醉于自然景观;而且我认为,欣赏大自然,不一定非得到旅游胜地,应该在自己的身边发现大自然之美。我与自然的精神交往,全仰赖于摄影:这几乎是我唯一的业余爱好。我曾经说过,摄影“本质上是人与自然发生心灵感应的那瞬间的一个定格”;我还说过,“(我的)用文字写出来的文章、著作,表达的是自我与社会、人生,与人的关系;而自我与自然的关系,则用摄影作品来表达”。而我自认为自己更是“自然之子”。我有一年去加拿大度假,因为语言不通,除和老伴用语言(汉语)交流外,与人的交流都是借助于某个眼神、动作和表情,更重要的是和大自然进行无声的对话。有一天,我一个人面对草坪读书,“突然发现(或感受到)寂静。它无声,却并非停滞,在无声中有生命的流动:树叶在微风中伸展,花蕊在吸取阳光,草丛间飞虫在蠕动,更有人的思想的跳跃与飞翔。这就构成了寂静之美”。其实,我真正追求的,就是这样的人与自然交融的,充满了内在的生命律动的寂静人生。我要回归自然,就是要回归到这样的自然人生里去。我的这些感悟,都写在我的《旅加日记》里,你要真正了解我,最好是去看看这篇文章(收《那里有一方心灵的净土》,中国文联出版社出版)。要了解我,还得看我的摄影作品:就摄影技术而言,当然不足观,但它却展现了在我的文字里看不到的内心的一个角落。记得在2013年初一气编好2012年四次旅游的摄影集以后,我在日记里写下了这样一段话:“(这里)揭示了我的内心生命的又一面:春日般的温馨(韩国之行),夏日的灿烂(夏威夷之行),秋日的幽深(印度之行),以及冬日之沉静(贵州行)。其中沉静或许是更为根本的。我多次说过,无论外在环境多么恶劣(我在编这几本影集时,北京的雾霾正猖獗一时),人总要生活,人在,心在,生命不息,就有希望。一切都如过眼云烟,生命,人的生命,大自然的生命,才是不朽的:这些,都存在于我的摄影里了”。

(注: 钱理群(中)为一群喜欢读书、思考的青年朋友讲鲁迅。1977年摄于安顺虹山水库一僻静的水湾处。)

3

刚才我说到的日记里的那段话,可见我在贵州感受到的生命的“沉静”或许是更重要的。在我的精神世界里,贵州意味着什么?它给我精神的滋养是什么?这大概有两个方面。第一方面,与我在北京的苦恼直接相关。我最感不适的,就是我现在在北京的身份,即所谓“著名的老年学者”带来的“名人之累”:开会一定坐主席台,而且逢会必要首先发言;走到哪里,必有人要请你签名,合影。遇到这些要求、请求,我都尽量予以满足,但心里却觉得别扭,不自然:这一切不过是做戏,不是我所要的。更要命的是,你只要在公开场合(不管有多大范围)讲话,就会传到微博上,弄得沸沸扬扬。像你特别注意的去年年底,我在三联讨论会上的回应,本来因为与会者都是我的朋友和学生,人也不多,我就讲了那一番“告别”的话,不想立刻传遍全国。这就变成故意作秀了:你退就退吧,何必如此张扬?这根本不是我的初衷,但我又不能对此表示不满,因为传言者并非恶意。面对这样的尴尬,我就特别想回到贵州的老朋友中间:他们是在我落难时认识我的,他们目睹的是我的真实的平凡人生,我的所有弱点、不足、臭毛病,他们都看得清清楚楚,而我的真正价值,他们也心里有数。因此,我一直说,我的真正朋友在贵州,真正理解我的,是贵州老友。他们都是凡人,也把我当凡人看,我回到他们中间,才放下一切在北京不得不戴上的某些面具,恢复我的人生本色。回到贵州,有一种回家的感觉,心也就松弛下来,沉静下来,可以任意闲谈,尽性而为。我曾经这样描述我们深夜长谈的情景:“别处不可说,不便说,或者说了也不能理解的话,在这里可以畅怀、放情一说,说得眼湿润、心滚烫,说不出的舒畅,豁亮!”(《我们的坚守和追求——读袁本良〈守拙斋诗稿〉的断想》,文收《漂泊的家园》,贵州教育出版社出版)。

(注: 1978年考取北大研究生北上赴京前夕,与安顺朋友邀游黄果树大瀑布。二排左五为钱理群。)

这就说到了贵州对我的另一层意义。不知道你注意到了没有,我的贵州朋友,比如你熟悉的戴明贤先生,还有不知你是否熟悉的贵州大学的袁本良老师,他们在性格和精神气质上都是和我相反相成的。我曾经把我与袁本良老师作了这样的对比:“本良内敛含蓄,我则激情外露;本良温良忠厚,我则咄咄逼人;本良谨敬慎言,我则好事惹事;本良潇洒从容,我则峻急情迫”,你大概会觉得戴、袁两位比较接近,他们和我是两种类型,彼此差异很大,但恰恰最为相知相亲,可以说是相互倾慕与欣赏。因为对方所表现出来的生命形态,是自己内心所有并向往的,只是由于种种原因被压抑了,现在在对方身上得以实现,就会感到那是另一个自我。这样,“朋友之间的关系,就超越了一般所说的‘友谊’,而都成为对方生命的有机组成部分,做到‘我中有你,你中有我’了”。我曾经说过,“能够在这个层面上和本良,以及安顺的友人结交,真是人生之幸事,快事!”你现在大概明白,贵州友人对我的意义了吧:他们是我的生命的最重要的补给。

4

刚才说到的戴、袁两位,及他们身边的中年、青年朋友(许多人你都接触了)的这些精神气质,一是来自中国古代文人传统,朋友形容明贤先生是“恂恂醇儒”,本良则自有仙骨,而我的外貌颇似弥勒佛,因此戏称我们一起出游是“儒释道三人行”。我是凑数的,他们二位确实是古风犹存,在当代中国是少见的,而且是存在贵州深山里,这本身就很有意思。更重要的是,他们的精神气质和安顺这方乡土的地气,显然有本源性的关联。戴明贤先生在他的《一个人的安顺》(你一定读过了)里,将安顺的“城气”概括为“永远不变的散淡、潇洒的日常生活”和“小城人看惯宠辱哀荣的气定神闲的风姿”。当然,就像“万千气象叹雄奇”,以黄果树为代表的安顺山水一样,安顺文化也有“刚健而奇诡”的一面,现在,在戴、袁二位为代表的安顺朋友中都不同程度上继承下来了。也就是说,安顺的朋友的生命形态于中国古代文化传统与地方文化传统都有所吸取,而这正是我所欠缺的。我出生在一个现代大家族里,接受的更多的是现代文化传统,我就自称为“五四之子”,这或许自有优势,如视野比较开阔,思想与文章的气象都比较大,但却根底不深,既疏于古代,又不接地气,有点悬在半空中。因此,我回到贵州,就有回归大地的感觉,在这个意义上,贵州确实是我的精神栖息地。

当然,就像你所说的那样,今日之贵州已经大变了。我曾写文章为安顺城气的逐渐丧失感到忧虑。连我和贵州的关系也在变化:人们越来越把我视为“名人”,这是我最感不安的。顺便说一句:你如果真要了解、理解我,首先就要摆脱“粉丝心态”,把我如实地看作一个和你一样的普通人,一个可以聊聊天的老人。从我这方面作更彻底的检讨,“贵州”对于我,依然是一个精神的存在,贵州人的实际的日常生活,我是进不去的,它只属于你和像你一样的贵州老百姓,我最终还是一个外乡人。这样的“隔”,是更带根本性的,而且几乎是无法改变的,也是你我都必须正视的。

(注: 移居京城后于1988年首度返回安顺,与当年的一群年轻朋友进行思想文化方面的对话。左二为钱理群。)

(注: 2012年赴贵阳参加《安顺城记》预备会。会后与戴明贤(左三)、袁本良(左一)等到关岭地质公园游览留影。三个外形和气质都各有特色的人每次一起出游,就会被朋友戏称为“儒释道三人行”。)

最后还要说说你关心的《安顺城记》的编撰。它有一个大背景,就是一个古老的贵州正在远去,新的贵州正在酝酿、诞生。这是一个不可避免的历史趋势。但是,我们希望这样的嬗变不要以与历史的断裂为代价,在这方面,我们已经有了过多的教训。而我们能做的,就是通过地方志的写作,把安顺这一方土地的历史传统留给后人,作为他们“认识脚下的土地”,进行新的开拓的一个参照。对于编撰者(他们都是我的贵州、安顺朋友,从20世纪60年代到今天,已经有好几代了)自身来说,这部《安顺城记》则是一座纪念碑,凝聚着这一群安顺人的生命。因此,我一开始就说,我们是为自己和未来的读者而写作的。

5

这就谈到了一个问题:我为什么而写作?你注意到,我的写作具有鲜明的个人色彩,是一种主观投入式的写作,这本身就说明了我首先是“为自己”写作。在这一点上,确实是和你相通的。我们的区别仅在于,这是两个不同的“自己”。就我这个“自己”而言,我是由共和国的革命年代培育出来的,天生关心政治,有强烈的社会责任感和人文关怀,喜欢思考大问题,并且有参与社会实践的欲求,等等,因此,我的文章里的现实性、批判性,都是自我生命的自然流露,并非出于外在的功利目的。我的写作,也是“自娱自乐”,是自我生命的表现、升华与自赎自救。我正是从自己不间断的写作中,感受到自我生命的意义与价值,享受着生命的无穷乐趣。最近,在我的学生聚会时,我送给他们两句话:“凭兴趣做研究、写作,凭良知做事情”,我自己就是这么做的;现在也把这两句话送给你——其实,你早已这样做了,这也是我们共同的追求吧。就像你说的,要在自己身上寻找意义与力量,“放弃把希望寄托于他人”。用我的说法,就是“要对得起自己,而不在乎别人怎样看你”。

(注: 钱理群与老伴崔可昕。)

当然,也并非完全没有社会功利,即所谓“社会责任”。你注意到我自称“启蒙主义者”,但你忽略了我另外一句话:我除了“坚守启蒙主义”,同时还“质疑启蒙主义”。你谈到我对教育和青年的巨大付出,并且问这样做时“内心到底怎样感受?”我的感受也有两个方面。一方面,我的参与,是基于对人性、青春性和教育的三大基本信念:人归根结底是一个精神的动物;人到了青春期,天生地要对未知世界充满好奇心,要想不着边际的大问题;教育从本质上是一种理想主义的事业。因此,我的那些关注精神问题的,思考大问题的,理想主义的言说,就总是有人(特别是青年人、老师和学生)愿意听,也会有一定作用:这是我的有自信的一面,能够坚守启蒙主义的内在动力。但我更深知,在中国现实环境与教育体制下,一切都是逐利驱动,奉行的是教育实用主义那一套,而且是以既得利益者的权力为支撑的,因此,所有的理想主义的努力,都是无力而效用有限的。因此又要质疑启蒙主义。面对这样的无情的现实,我的内心当然有绝望,但我却要“反抗绝望”,这是我从鲁迅那里获得的人生哲学。我理解并实行的“反抗绝望”,也有两个侧面:一是“绝望”即“清醒”,就是从一开始就清醒于自身的有限性,不抱不切实际的幻想。用我的话来说,就是看清楚这不是教育“大有作为”的时代,只能“小有作为”;不能依靠个人的力量来根本改变教育现状,只能在现行体制内,用教育智慧寻找有限空间(很小,但不是没有),做有限的事情。二是“反抗”,也就是采取“积极”的态度,不消极,不等待,不光发牢骚,而要从自己做起,从改变自己的课堂上的教育存在开始,我称之为“静悄悄的存在变革”。这不仅适用于教育,也适用于各行各业,包括你的编辑出版工作。这样,就能保持一种比较健康的心态:尽管有不满,有不平,但因为早有心理准备,就总能以积极态度处之,从容应对。

当然,在一切可以、可能做的事情都做了,自己已经无能为力的情况下,那么,也只有退出。这就是我最终宣布“告别教育”的原因。坦白地说,我现在的言说空间真的越来越小了:不仅有越来越多的限制,而且在这个消费主义、虚无主义、市侩主义盛行的“小时代”,我的思考与写作也越来越不合时宜。因此,我也越来越倾向于“为未来写作”。我关心的是:“我和我们能够为后人留下什么”。后人总有一天希望了解我们这个时代,就好像今天许多人都对“五四”、民国时期的中国感兴趣一样。如果他们只能看到今天那些单一的主流话语,其中有许多是毫无价值的大话、空话、废话,那就太可悲了。我想给后人留下的是和主流并不一致的具有更大批判性的另外的思考,另一种声音与存在。我当然并不总是正确,也会有偏颇、失误,但我和我这样的不同话语的存在,至少可以使后人对我们时代的认识复杂化与丰富化。多种话语的并存,才会留下我们这个时代的真实——当然,这或许又是自作多情,后人也许同今人一样,不予理会,那就没有办法了。

6

先说“告别”的动因。一个是发现自己能够做,允许做的事情差不多已经做完了。再就是发现世界上的许多事情自己已经不懂,不适应了。从大的范围来说,许多事让我感觉到世界已经进入了一个“全球化的网络时代”,这个时代的政治、经济、文化、文学、教育、学术,以及更深层次的人们的思维方式,表达方式,人与人之间的交往方式,以至人的生活方式,生命存在方式,都发生了根本的变化,已经完全不同于我所习惯的那个时代。而我的知识结构的先天缺陷(不懂外文,不懂网络)在这样的全球化的网络时代面前,就处于完全不能适应,十分被动的状态:既进入不了,即使勉强进去也只能浅尝即止,不知道以后还会怎样发展变化。而年轻一代却已经进入了,而且是主动地热烈地拥抱着这个属于他们的新时代,迅速改变着自己,并且开始用自己的方式改变着这个世界。这就是我说的“我越来越不懂得当今的年轻人”的意思。仅从自己的专业范围看,也是如此。最近我看了一些材料,发现当下中国的文学创作、学术研究都处于一个大的变化之中,一切都要重新思考,重新研究,我也同样不能适应了。这本属于正常,正说明了时代的进步,学术的进步。问题是,自己如何面对。我总结了前人和今人的两个教训。我发现,有些人无视自己已经不能适应的现实,自我感觉始终良好,还在各种场合喋喋不休地讲自己的老话,并且用自己的标准衡量一切,对年轻人指手画脚,没有意识到如此继续霸占话语权,已经成为后人前进的障碍,从旁观者看来,就有些可悲可厌;而另一些人则为了继续“引领潮流”,急急忙忙与时俱进,赶时髦,其实根本就不懂,弄得不伦不类,就变成喜剧人物了,还不自知。在我看来,这都是不足取的:既然不懂,不能适应,就不能再充当“导师”,说三道四;但也没有必要紧跟,轻易改变自己。最好的办法,就是退到一边,静静地观察,同时继续做自己的事情,完成与完善自己。

关键是,你有没有“自己的事情”需要“完成与完善”。我是有的,而且坦白地说,我现在的思维还处于十分活跃的状态,我的想象力与创造力还可以持续相当一段时期。因此,我的退出,就是一个主动的选择,也就没有你所担心的失落、纠结与煎熬,反而有一种如释重负之感:放弃的都是身外之物,得到的却是自己真正需要的东西。我本可以有两个选择。一是一面继续写自己的东西,但要分散很大精力参与各种学术、讲学活动,以保持所谓的“社会影响”;一是现在这样,主动告别学术界,告别青年,坚守自己的学术,在少有人注意、干涉的情况下,写自己想写的东西。我是权衡过其中的利弊的。如果像一些朋友期待的那样,继续讲学,接受采访,发表各种议论,成为公众人物,或许也可以发挥某种积极作用;但我总觉得,这都是别人也可以做的,不是非我莫属的。而我真正要写的东西,是对更大更根本的问题的思考,这些思考的问题意识产生于现实,但又是和现实拉开距离,在一个更广阔的视野与时空范围进行追根溯源的探寻。我要做的,是现实的观察者、记录者,历史的研究者、追索者,如有可能,我还想在理论上有所建树。这些工作,是需要坐下来,沉下去,进行长时间的,不计时效,不顾收获,超功利的默默耕耘的。在当今中国,恐怕很少有人愿意和能够做,而恰恰是我愿意并能够做的。从小处说,这是我个人最佳发挥;从大处讲,这是我能够为我们的国家、民族,以至世界做的最大贡献。

在一般人认为,我还可以在现实生活里发挥作用的时候,我这样急流勇退,确实有一个现实与心理的阴影:尽管我的思维、写作现在还处于最佳状态,但我确实已经老了,不得不面对生命的有限性,不知道哪一天,我的身体(还有我的老伴的身体,我已经完全不能离开她)出了问题,或者发生什么意外,我都得停止写作,这是我难以想象的。我现在就懂得了鲁迅晚年“要赶紧做”的心态,就要抓紧最后的时间、机会,把自己想写的全都写出来,有一点“时不我待”的意味。我这样讲,不要吓着你,因为一切还没有发生,我现在的状态还不错。你问“你会用什么方式表现、传达你的思考?”那么,我可以告诉你,在去年12月宣布“告别”以后,我确实摆脱了一切外在干扰,埋头写作,到现在,三个月的时间里,我已经写了二十万字,完成了四篇重要文章,涉及现实与历史,个人与社会的一些重大问题,还编了两本书。这些文章与著作有的会和读者见面,但已经不期待对社会产生多大影响,还是“愿意读的就读,不愿意读的就不读”吧。你也可以自由选择。重要的是,我自己的心态因为这样的相对自由的写作,而变得更加平和,更加从容。

你问我“你害怕衰老吗?”当然怕,因为我已经一天一天地老下去。但现在还不怎么怕,因为我的思维还活跃着呢。但总有一天,我的思维、写作的高峰期会过去,以致最后停止了思考与写作。那时候,我可能就会害怕寂寞。但我已有了充分的思想准备。记得前年我和几位老同学到宁波旅游,有好几天,我不看报,不看电视,不思考,不写作,就整个的没劲了,一早起来,就蜷在沙发上打瞌睡。我猜想,我生命的最后阶段,就会是这个样子。这是每一个人的生命结局。想透了,也就没有什么。就像你说的,要抓紧当下,“享受当下”。我现在就因为给你写了这么长的回信,说出了心里想说的一些话,就相当的享受。

(注: 三个老朋友,三对老夫妻。2014年摄于花溪袁(本良)宅。)

附 钱理群谈自己与贵州

我在2004年的一次学术讨论会上作了一个发言,题目就是《“报春晖”的意义》……“我不是贵州人,但我始终把贵州视为自己的‘第二故乡’,而且感情胜于我的祖籍,以及我的出生地。我在1960年大学毕业以后就被分配到贵州,直到1978年到北京大学攻读研究生学位而离开,在贵州生活了18年。这正是我从21岁到39岁人生最美好的时光。我在贵州经历了大灾荒的年代和“文化大革命”的大劫难。这就意味着,在我人生道路最艰难的岁月里,是贵州这块土地和贵州老百姓,以其宽厚的胸怀接纳了我,我也和他们一起共同经受了生命的磨难,而建立起了永远隔不断的精神上的血缘关系。这成了我最宝贵的精神财富。”

这就是我多次谈到的我的北京大学与贵州两个精神基地,“我的学术生命正是因为有了这两大依靠,才获得了一种独特的风貌与价值,同时也赋予我一个使命,即是要用自己的学术与教学活动将中国的高层文化与底层社会沟通”。这里或许包含了我的一个治学与人生的经验。正如一位朋友在关于我的著作的学术讨论会上所说,我总是试图将两个不同的因素统一在一个结构里,在它们相互制约与补充里,使自己的精神与学术获得更为健全与丰富的发展。在学术上,我显然以鲁迅为主,但同时引入周作人作为参照,就避免了单一的鲁迅视野容易导致的狭窄与偏颇。在精神上,我也是立足于北京大学所代表的精英文化,但同时又以贵州代表的地方、底层与民间文化作为自己的底气,这样的相互制约与补充,就有可能达到既高远又深厚的精神境界。——我说“有可能”即是说,这是我向往,却事实上没有达到的一个理想境界,这是因为我既受知识结构的限制,没有达到精英文化的高峰,又受生活的限制,对贵州的历史与现实并不真正了解,事实上和底层与民间是隔膜的。这样,贵州在我的精神与学术结构里,以及我与贵州的关系,是有两个层面的意义的:首先主要是一种象征意义,是精神的“回归”与“寻根”;同时,也是实际的“回报”,即是在力所能及的范围内为贵州的发展,主要是学术、文化与教育的发展做一些实事,又在这一过程中获取某种精神的力量。

我曾有过一个概括:“贵州的真山真水养育了我的赤子之心;和贵州真人的交往,培育了我的堂吉诃德气;‘文革’中的摸爬滚打,练就了我的现实关怀、民间情怀、底层眼光;十八年的沉潜读书,更是奠定了我的治学根基和底气”(《〈漂泊的家园〉后记》)。

我远离家乡,一个人生活在贵州,自然备感寂寞。我多次说过,抚慰我枯寂的心的,是我的40后、50后的学生,在《我与青年》一文里,已有回忆。其实,我还有一个精神去处,那就是贵州的“真山真水”。在《我的精神自传》里这样写道:“贵州的大自然是很美的。我一大早就跑到学校对面的山上去,等待太阳出来的那一瞬间,把它画下来;天下雨了,我就冲到雨地里去画画,雨水流淌在画面上,彩色浸润开来,真有象征派绘画的味道。学校附近有一个水库,我半夜跑到水库边,看月光下的山是什么样子,月光下的水是什么样子,就画一幅‘月光图’,还配一首诗”。就这样,我把安顺附近的山都跑遍了,还编了一本《诗画集》,送给我中学时的好朋友……它真实地记录了我在贵州大自然的熏陶下,保持了赤子之心的历史。

我在贵州还遇到了真山真水中的“真人”。我多次说过,我的真正朋友在贵州;这不仅是因为那是患难之交,而且因为贵州山野之人,保留了更多的“纯”和“真”的人的本性。我在贵州十八年,结识了一批这样的“真人”。

最后要说的,是在贵州十八年的“沉潜读书”……这一时期留下了十多万言的《鲁迅研究札记》,这是我的鲁迅研究的起点,其中提出的鲁迅思想和作品中的“东方风格”,以及用“硬骨头精神和韧性精神”来概括鲁迅精神,以后就成为我研究鲁迅精神遗产的重要出发点……

多年后,我的一位贵州朋友在讨论我的学术之路时,还有这样的观察:“在贵州早期形成的某些治学特点,实际上一直潜伏在你的专业化的研究之中,时强时弱,时隐时现地影响着你,越到后期则越表现得明显与自觉,终于形成了更高意义上的一种回复。学术训练成了言说的基础与凭借,而民间关怀(包括现世关怀、底层关怀与精神关怀)则成了学术动力与取向”(《思考在民间》)。这都是深知者之言。

我和一些人不同之处,仅在于我没有把所谓“流放贵州”的生活看作是纯粹的不堪回首的灾难,离开以后再也不回来;而是认真总结其中的经验教训,并始终把贵州视为一个精神基地,时时归来,吸取精神滋养。

而这样的归来,也有一个过程。在八九十年代,我每隔几年,就要来贵州访友,讲学。

记得在80年代两次讲学,都和我的安顺兄弟姐妹有过长时间的交谈,其中一次还整理成了正式文字。那时,我身处京城,为了让学院体制承认,有意压抑自己在贵州形成的民间野性;只有到了第二故乡,才得以任情抒发,尽逞议论时政、指点江山之快:这也是自我生命、学术生命健康发展的需要。到了新世纪,在北大“最后一课”上,学生问我退休后要去哪里,我毫不犹豫地回答说,要“回归家园,回归生命的起点”,第一个要去的,就是贵州(《我的告别词》),此开始了我自觉的回归之路。于是,就有了对贵州的历史与发展理性的思考与研究,以及相应的实践。