二、摩教绘画

摩教绘画主要有神(鬼)画像、灵堂画、隔坛画和旗幡画几种。

(一)神(鬼)画像

神(鬼)画像主要有两种:一种是择吉书中的鬼神像;另一种是举行仪式时挂在神坛前的神像。

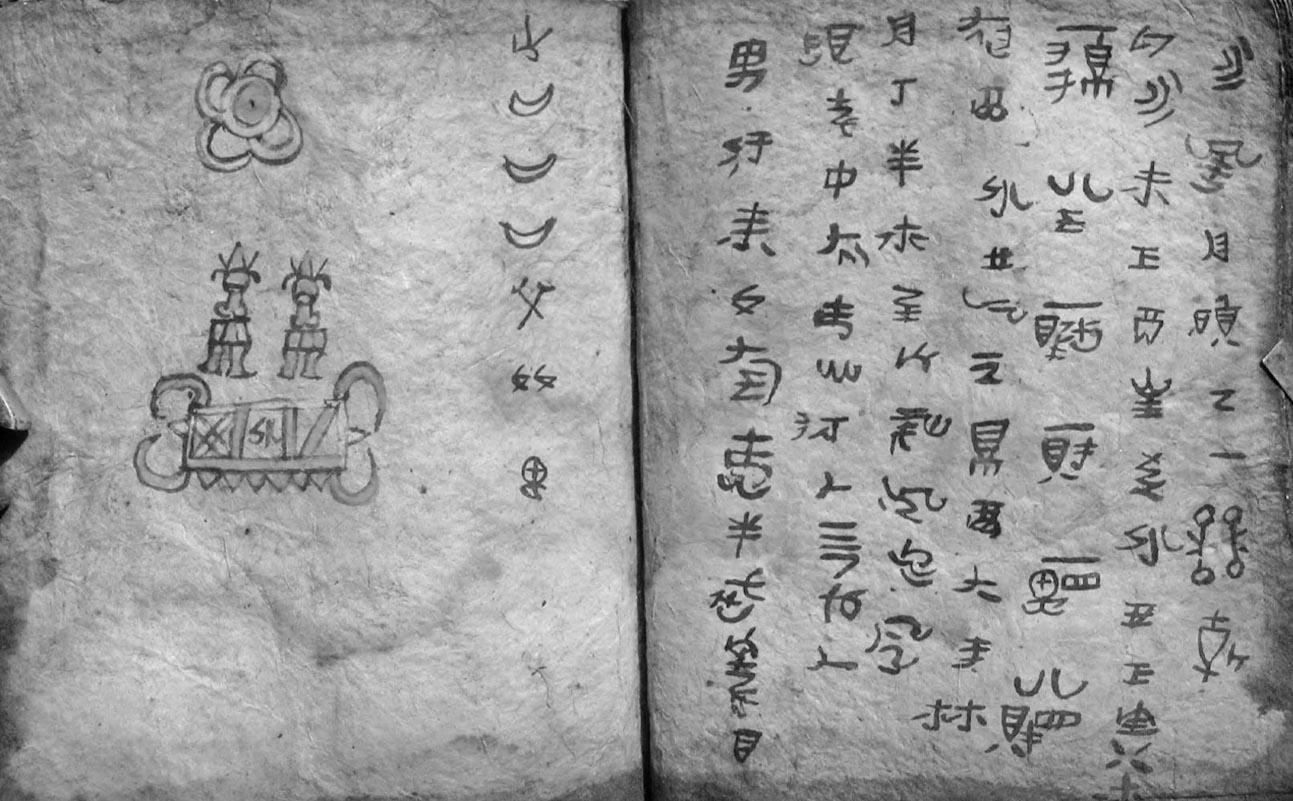

云南东川发现的“卡师书”

所谓择吉书,即用于选择吉祥时间、吉祥方位等的书籍。布依族的择吉书,目前发现的有两种,一种是布依族古文字择吉书,另一种是借用楷化汉字记录的择吉书。

贵州人民出版社1984年出版的《布依族简史》中,曾收录了一幅《白摩书》抄本图片,图中文字与以往人们看到的方块布依古文字明显不同,但是一直没有研究成果问世。由于与水书相似,有人认为是水书。但贵州省博物馆的文物登记明确载明,这是1958年文物工作者梅世纯从当时的毕节地区赫章县营水公社布依族村民家中征集到的。

布依族传统择吉书古文字

布依族传统择吉书古文字

长期以来,人们仅仅从《布依族简史》插图中约略了解这种文字的轮廓,《白摩书》详细的情况以及这类文字分布的情况,一直无从得知。20世纪80年代中期到90年代,笔者因开展布依族摩教与摩文化研究,搜集到威宁彝族回族苗族自治县新发布依族乡一带布依族古文字,发现其字形虽然是方块形,但与汉字形体重合者仅占小部分。而其中一些字符的形体,则与《白摩书》相同或相似。

根据笔者研究,这类择吉书最早是在云南发现的。20世纪40年代,云南丽江择吉书古文字就被外国传教士发现,并将部分资料带出境外。其中有的被带到美国,原件现存于美国哈佛大学博物馆。2010年,云南民族大学中国西南民族特色文献研究中心罗祖虞教授主持国家社科基金项目“布依族象形文字古越书价值及其资源抢救、建设与开发利用”调查研究过程中,研究中心张纯德教授将他所收集到的这份临摹件的复印件贡献给课题组,经鉴定,临摹件与一些地区布依族择吉书古文字属于同一类型。

荔波布依族中流行的楷化汉字抄写的民俗通书——择吉书

自2001年起,笔者在贵州境内和云南东川、巧家等县市调查的过程中,陆续发现了与《白摩书》相类似的布依族古文字类型。通过比较分析,可以断定这是布依族历史上更为古老的文字类型,而文本则是比摩经更为古老的文献。这类古文字与同属骆越后裔的水族的水书是同一类型文字,而近年在广西平果县发掘的感桑石刻文字的构型特点与布依族传统择吉书古文字和水书相同,并有若干相同的文字符号。根据这类文字构型特点以及内容,笔者认为,《白摩书》一类传统择吉书是布依族先民的古老巫书,书中使用的文字是古骆越文字的遗存。文本内容和文字符号在布依族文化史上均占有重要地位,是研究布依族乃至百越历史文化以及汉字形成和发展的珍贵资料。这类古文字主要用于记录选择吉日、吉祥方位等内容。因此笔者将《白摩书》这类文献的文字称之为“布依族传统择吉书古文字”。

册亨等地殡亡仪式悬挂的十殿阎罗神像

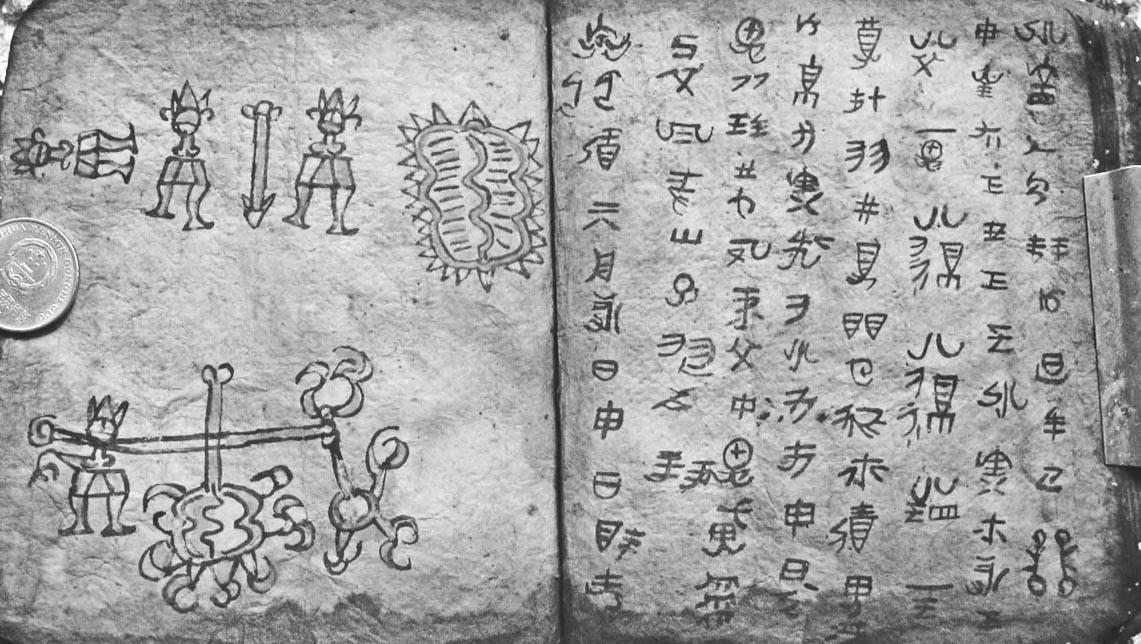

布依族传统择吉书有一个重要特点,就是书中有诸多插图,这些插图有人物、动物、植物。这些形象的身份不明确,一部分应该是代表某类鬼神。用墨先画出图形,再涂上颜色。画像手法稚拙、古朴,主要显示轮廓,描绘极为粗略,有些图像虽也在勾画好的图像轮廓中着色,但主要是红色和黄色,显得单调。

册亨等地殡亡仪式悬挂的大总坛神像

布依族择吉书还有一类,就是用楷化汉字书写的民俗通书。这类择吉书是一种比较后起的择吉书,将汉族民间择吉文化与布依族择吉文化融为一体,受汉文化影响较深。民俗通书出现的时间不可考,但应该是在汉文学校教育在布依族地区较多出现以后的明代以后。由于布依族宗教职业者掌握的楷化汉字在社会生活中使用更加频繁,原来使用的古文字便逐渐退出历史舞台。从搜集到的抄本中的汉文书法相对成熟以及绘画技法更趋成熟,也可以证明这点。这类择吉书也辅以诸多图像,通常为人物、动物、植物以及其他物件图形。从绘制技法和风格上看,与传统择吉书的明显区别有:描绘更加精细,色彩较为丰富、艳丽、饱满和细腻,有工笔画的特点。

仪式上悬挂的神像,指举行摩教仪式活动时悬挂在祭坛上的神像。布依族摩教仪式多不悬挂神像,比如丧葬仪式以及其他祈福、驱邪仪式,都不需要悬挂神像,但在荔波做桥仪式以及册亨、望谟等地殡亡(丧葬)仪式上,需在神坛上悬挂神像。

托生花王神像

殡亡仪式上悬挂的神像与汉族民间儒道释三教合流的宗教神像如出一辙,有三清图、十殿等。在摩经中,对十殿阎罗王的引入,经过了很大改造(参见前述摩经文学部分),但在神像画中,无论是神的形象、背景、用色以及美学风格都与汉族神像差别不大,说明布依族宗教祭司们是直接借用或临摹了汉族民间神像作品。

荔波“做桥”仪式上悬挂的神像也称“案子”,为本民族神,案子以求子送子保子“生殖图”中的万岁天尊为核心,四周为其下属的众神,共120余位。而花林仙官等众神却一神一像悬挂或张贴两旁。从艺术性看,神像的色彩、形态比面具更丰富多姿,个性特征更突出鲜明。如花婆(婆王)、花王等,有一幅《婆王圣母神像》反映了布依族宇宙有三界的观念。其中中间一层描绘的是居于中心位置的婆王与两旁花王怀抱着画有孩童五官的花朵的情景,在婆王膝前,有多朵画着孩童五官的花朵。最下一层则描绘人间妇女临盆、一排孩童手牵着手的情形。“做桥”仪式神像画面中神所穿的衣服与汉族传统服饰有别,可以看出绘画者是依照布依族古代服饰描绘的。

(二)灵堂画(俗称古案)

惠水一带灵堂画

灵堂画主要流行于黔南州的罗甸、惠水、长顺、平塘以及黔西南的贞丰等地。画布宽约一丈二尺,高约七尺,用自织的白布9幅拼成。画面分为9层,各层内容不同。各地灵堂画的同一层所画内容的人物、动物数量也不尽相同。画法、结构的色彩也略有差异。从下往上,灵堂画各层内容一般依次为“苦海渡灵”、“莽原驱兽”、“战骑开路”、“比武放行”、“砍嘎祭灵”、“送灵上路”、“千骑护灵”、“天侨斩鬼”、“登九重天”等,描述了亡灵如何排除艰难险阻,进入九重天的情形。整个画面一般共有人物150多个,动物90余只,器皿180多件。六层以上中间部位,以澄澈的碧蓝为底,表现了极乐世界的明亮。灵堂画对研究布依族历史、宗教及民俗文化具有重要价值。绘画时用棕树枝片制成大小排笔,用梅树枝捣碎煮成黄色,用土茯苓根捣碎煮成紫色,用核桃树皮捣碎煮成深紫色,用黄土制成橘黄色,用石灰粉制成白色。与隔坛画不同,灵堂画是着色的单线平图。构思奇特,色彩斑斓,人物、动物肢体比例准确,形象逼真,形态各异,具有较高的艺术欣赏价值。

(三)隔坛画

所谓隔坛,就是布依族举行丧葬仪式时,用以隔离棺材和祭桌的屏幕,用竹竿和竹篾扎成框架,之后在上面糊上白纸,形成屏障。隔坛前摆放供桌,供桌上摆放灵牌。隔坛中间偏上部位,做成宫殿屋檐形状,象征亡灵进入极乐世界后的豪华居所,既表达了亲人对死者的良好期冀,也反映了布依族摩教信仰。

布摩徒弟正在绘制隔坛画

“隔坛”做好后,布摩中的画师根据草图绘制图画。画面内容有花草、鸟兽、人物等。人物多为宗教或神话中的神。很多地方的隔坛画有八仙、二十四孝等内容,反映了汉文化对布依族文化的影响。隔坛画画法多采取单线白描,大多能抓住对象的基本特征,构图质朴,讲究对称。画面既古朴又生动。色彩使用也较大胆,多用绿、蓝、黄、红、紫、黑等色。画面色彩丰富、鲜艳。绘画水平因描绘者的不同有高低之分。摩教信仰认为人死后亡灵通过布摩的超度就可以抵达自然生态非常好、景色非常优美,又有众神仙作伴的极乐世界“旁仙”、“旁拜”。隔坛画无疑想描绘这样一种境界。丧葬仪式结束后隔坛即被拆掉,因此隔坛画无法保存。一些布摩为了保存记忆,绘制了母本,需要时临摹。

隔坛画力图表现极乐世界“拜”、“仙”界的自然和生活情景,但基本上没有叙事性。

与黔南一带的“灵堂画”相比较,隔坛画在思想内容的表现和艺术水平上更为成熟。隔坛画绘制的内容不甚固定,比如人物画,可以画不知名的人物,也可以画八仙图,或画二十四孝图中的某几个图像。其原因可能在于:灵堂画用布料描绘,可以永久反复使用,因此布依族传统信仰和观念能得以传承,而隔坛画则随着丧葬仪式结束,就要拆除烧掉,让它随着亡灵一起去往天界。因此,隔坛画容易随着时间的推移,吸收一些新的文化因素,包括外来文化因素。

隔坛画草图

隔坛画草图

隔坛后面摆放灵柩,前面摆放供桌,布摩在供桌旁诵经

(四)旗幡画

布依族在超度非正常死亡者亡灵以及祭祀寨神、驱邪等一些仪式上,要用竹竿悬挂用布做成的旗幡,旗幡上画有动物、植物、人像、太阳、云彩、工具以及一些神秘符号等。人像为男性,短发、赤脚,身穿低领半长衫、紧身过膝半长裤,有的人像身上似乎为文身图案。短发、文身都与汉文献对古越人“断发文身”的记载相符。旗幡画中的动物有飞鸟、大象、蛇、虎等。大象出现在旗幡画中,说明布依族地区古代曾有大象。蛇的形象为鸟首蛇身,呈两蛇交尾状。这些对研究布依族历史和宗教信仰都具有重要价值。

在贞丰搜集到的旗幡画局部

旗幡画以墨笔细线勾勒轮廓后着色。色彩较丰富,但缺乏层次感,细微处缺乏精细描绘。但总体上显得十分拙朴古奥,在仪式上悬挂,给人以神秘感和丰富想象。

在云南布依族地区,发现的在摩教仪式上使用的旗幡画以动物图像为主。主要有神像以及虎、象、鸭、鸡、山羊、狗、鱼、螃蟹、蛇等动物,还有少量植物和人物像。其中出现山羊、狗交媾图和蛇交尾图像。画法为白描,仅可看到神灵头部、动物和人的轮廓,部分图像以红、黑等色略加涂抹,显得简约、质朴。图像对人与动物形体特征及身体结构比例的把握比较精准。