三、趋于成熟的摩教戏剧

萌芽状态的摩教戏剧,虽然也表演一定的故事情节,但这些故事情节都比较简单;虽然有人物角色,但不注重刻画人物形象,性格特征不是太明显。而趋于成熟的摩教戏剧则在多方面体现出了戏剧的特征。

西方学术界一般把公元前6世纪在古希腊诞生的悲剧和喜剧作为人类最早的成熟戏剧。判断的标准是古希腊悲剧和喜剧已经具备了戏剧的全部要素,以人物装扮和当场对话作为主要舞台形式,并且脱离了宗教仪式的羁绊,成为纯粹的人类娱乐与审美活动。

这种观点,除了相关的戏剧要素外,似乎把是否脱离宗教仪式的羁绊作为判断戏剧成熟与否的重要标志,实际上是仅从纯审美的角度进行的界定。笔者认为这种理解仅仅属于狭义的戏剧。中国戏剧的源头,学术界大多认为有宗教仪式(即巫和祭祀)与俳优等,但同时把元杂剧作为中国戏剧成熟的标志,显然也是受西方戏剧理论影响所致。

其实,戏剧作为一种艺术种类,具有自身构成要素和内在规定性,并不取决于演出场合和服务对象。是否在宗教仪式上演出,并不影响其内在规定性。正如不能因为歌舞是在宗教仪式上表演的就不是歌舞一样,宗教仪式上表演的戏剧依然是戏剧。

在我看来,戏剧与其他艺术形式的重要区别是其综合性和立体性。综合性表现在戏剧将文学、音乐、舞蹈、美术等因素结合在一起。而立体性,主要是相对于文学、音乐、舞蹈和美术等艺术类别而言。文学、音乐、舞蹈和美术都可以演绎故事,但文学和美术是静态的和扁平的;音乐的长项是抒情,反映具有故事情节的内容需要与诗歌结合,因此在一定程度上具有文学的特质;舞蹈虽然是动态的,也可以多人表演故事,但舞蹈主要靠肢体动作反映内容,需要领悟才能明白,不宜于表现复杂的故事情节,因此也显得单一和扁平。戏剧的立体性体现在:以演员扮演故事中不同人物和角色的方式,活生生地呈现故事情节,并以音乐、舞蹈和美术等要素作为辅助,还原社会生活本相,使人仿佛置身于真实情境中。

至于戏剧是在舞台上表演还是在仪式上表演,是根据服务对象决定的。在仪式上的表演主要服务于神灵,也就是所谓的“娱神”;而在舞台上表演则是服务于人,即“娱人”。固然,宗教祭祀仪式上不大可能表演《哈姆雷特》,但这只是由于表演场合和服务对象不同而对表演内容的取舍,并不影响戏剧特征。我国一些地区农村还愿仪式上表演的傩戏,完全具备脚本、演员、对白、演出场地、观众等基本要素。总之,广义的戏剧包含了仪式戏剧(或宗教戏剧)和世俗戏剧两种类型。

基于这样的理解,当我们来看布依族摩教戏剧时,就会发现宗教仪式上已经有了趋于成熟的戏剧。荔波一带的布依族在“做祧”仪式活动中表演的傩戏就属于这样一种戏剧形式。

黔南一带布依族,为多年不孕不育的夫妇求子,有两种仪式可供选择,一种是举行“架桥”(求子)仪式,与此性质相同的、规模更大的仪式是“做祧”仪式。前者虽然隆重,但仪式活动时间相对短一些,而后者仪式活动的时间则较长,有的甚至长达七天七夜。据信,举行了“架桥”或“做祧”仪式,就为凡间人与居于花界的送子母神搭起了桥梁,母神就会把“花魂”(孩子灵魂)通过这座桥梁送来,使求子的妇女怀上并生育孩子。仪式还有保子的目的。仪式活动时间长短取决于经济承受能力,事主可以根据经济条件选择其中一种方式。家庭经济条件好的可选择后者,家庭经济条件较差,甚至十分贫穷者也得按前者举行仪式,否则影响来世。如果只是做桥,则只请布摩或坛师,带几个弟子,举行三天三夜的活动即可。而“做祧”要请傩戏班子,举行七天七夜的活动。

仪式上,祭祀的重要神灵是“花林仙官”(即“雅娃林”)。但是与一般求子仪式不同之处在于,“做祧”祭祀的神灵除了女神“花林仙官”之外,还有男神,分别有不同职能,比如,万岁天尊圣母,女神,专管分配生育指标;花林仙官,女神,专管送“花”(即孩子)给孩子父母;托生花王庙父,男神,负责保佑、护养孩子长大成人;本殿三元祖师,男神,三元指唐、葛、周三兄弟,同母异父,系“送”花媒人,同时保护坛师及其弟子(傩戏班子师徒)等等;另外还有负责擒拿野鬼的莫一、莫二,驱逐病疫鬼怪、保佑亲朋安宁的三界公爷等等。“做祧”与一般求子仪式不同点还表现在,傩戏班子要戴面具表演一些有完整情节的故事,既娱神也娱人。

在黔南一些地区,布依族男性的一生中必须举行一次做桥仪式,时间不定。从20世纪50~60年代以来,部分地区衍变成婚后久不生育者才举行,一般人可做也可不做。

做桥仪式有仪式化戏剧表演,但属于萌芽状态的戏剧,趋于成熟状态的戏剧主要在做祧仪式上表演。

做祧仪式活动程序为:

第一天,布置内景;举行“点坛”、“请地神”、“请灶王”仪式。

布置内景,即设置神坛,需悬挂神像、张贴彩色剪纸等。内景布置完毕,掌坛师主持点坛仪式,全体演员肃立于坛前,叩拜历代祖师。接着掌坛师在大门口摆上供品,焚香燃烛,念《保财经》,奉请地神保护主家财产,称“请地神”;之后,在灶口安两张桌,杀鸡供上,坛师念《灶王经》,奉请灶王府君保佑主家人丁安全,称“请灶王”。

第二天,举行开坛仪式。掌坛师主持。先由坛师吟颂《请神经》,将36个面具排在坛前,把36个神祇请到坛上,念颂《九娘歌》、《三元歌》、《茶荣歌》、《蒙官歌》、《花林歌》、《婆王歌》、《盘古歌》、《十二花王歌》、《脱罪歌》、《托生歌》、《染吴歌》、《雷王歌》、《白马歌》、《冯敖老爷歌》、《仙爷歌》、《功曹歌》、《三界公爷歌》等。最后,全体演员齐唱《开坛歌》。

第三天,序幕。先唱《问答歌》,演员一问一答。例如问“你从哪里来”,答“我从东方来”等等,用此方式亮明各角色身份和来历。然后,主人拿一张竹席摊在坛前,掌坛师将四片红纸藏于四角,手端一碗水,默念咒语,边念边喝水,念着念着把水喷在竹席上。做完法事后,演员头戴面具一个接一个出场。先是范许(即万岁天尊圣母)走出立于坛前,然后是蒙官、三界公爷、雷王、染吴、她地许、欧官、五通、仙官等按顺序依次出场。每出一神,便在竹席上舞一个动作,然后一个接一个地站到一边。最后,掌坛师把事先用纸竹扎好、暂放一旁的五颜六色彩的“楼”移至坛前,举行“封楼”仪式。

第四天,表演开始。扮演瑶族后生的龙公及扮演瑶族姑娘的勒良继续出场演出,时而对歌,时而相互挑逗,掀起一个接一个的高潮,博得观众的阵阵喝彩。

第五天,举行送花仪式、演出。白天,迎接事主外家来的客人,并在堂屋摆长席,请客人坐上席,举行《送花》仪式。晚上,龙公和勒良演出《龙公卖马》,内容是青年自由恋爱,最终喜结良缘的故事。

第六天,举行主人背鸡仪式、表演。白天,举行主人背鸡仪式。主人跪在坛前,坛师从桌下的鸡笼中捉出一只大公鸡,口念咒语,先撒一把米在主人背上,再把公鸡放在主人背上,坛师及其弟子共唱《太子六宫歌》,称“主人背鸡”。主人背着鸡到野外行走几圈,然后坛师带着全班人马,口念咒语从田野把主人护送回家。主人弓身背鸡,两旁人群喧哗,前后铁炮声、爆竹声、锣鼓声齐鸣,背上的公鸡时站时蹲,时而翘首观四方,时而若无其事地啄米吃,始终站在主人背上,不因喧闹受惊飞跳,直到护送进入卧室,坛师停止念咒语,公鸡才从背上下来。这一举动为常人所难理解,人们认为是坛师使了巫术使然。晚上,龙公和勒良演《老瑶打猎》、《错砍樟树》等剧目。

第七天,举行“扫家”、“宰牲”仪式,表演。白天,全体演员戴面具,为事主家举行“扫家”仪式,驱除邪魔鬼怪。然后排队,在人群簇拥下从事主家向田野走去。“猴王”手持标竿在前开路,“白马”、“太子六宫”、“莫一”、“莫二”等“文官武将”跟在坛师后面。炮声、鼓声铿锵鸣。到田野仪式场,坛师站在第一棵树前,大弟子站在最后一棵树即第三十六棵树前,其余弟子及演员带着主人及其亲属按顺序分别绕三十六棵树,每棵树分别绕三圈。随后,屠手们把捆在树脚的猪、狗、鹅、鸭、鸡等通通宰杀就地打整。这时,锣鼓声、欢呼声响彻云霄。晚上,表演“说媒”和“讨草鞋”。约在次日清晨四点举行“撤坛”仪式。这样,“做祧”的过程全部结束。

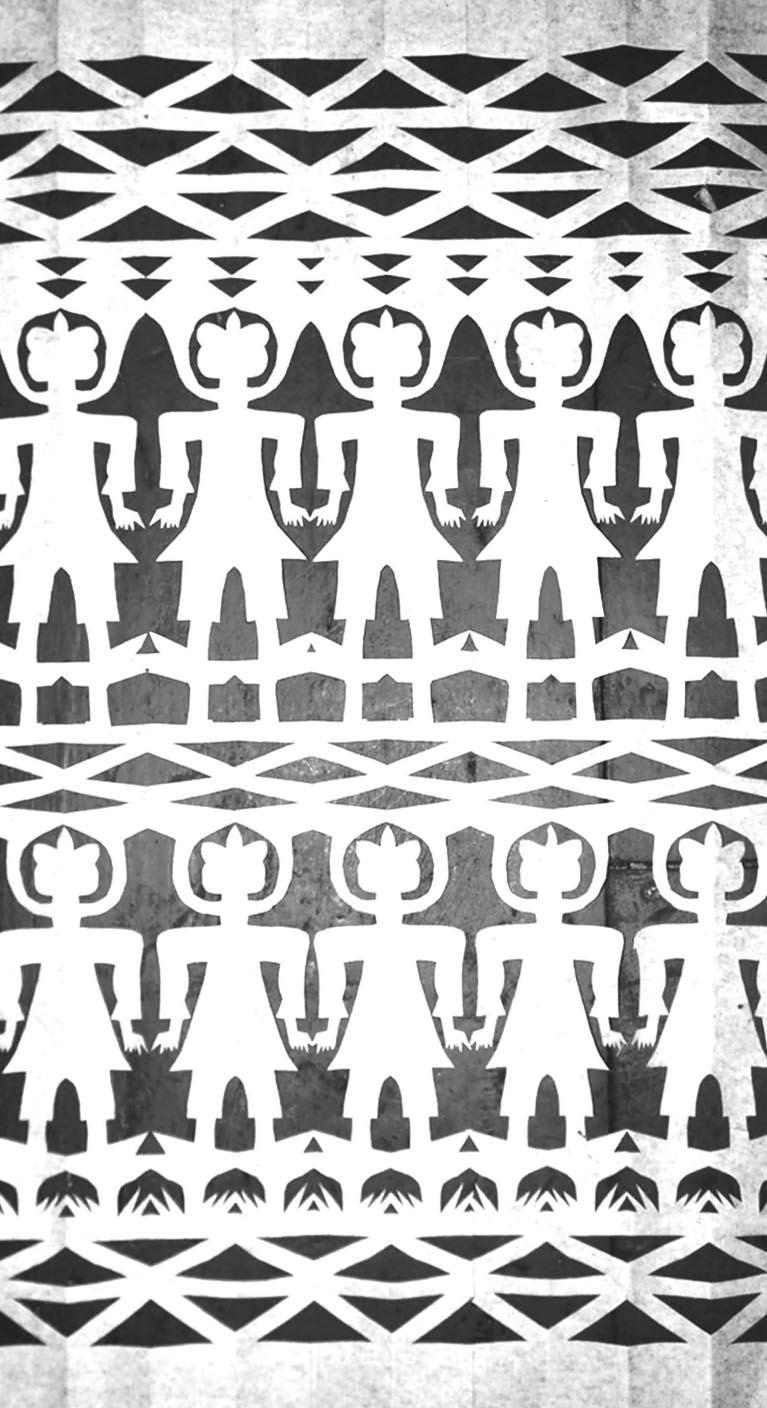

荔波做桥仪式中使用的剪纸孩童像

“送花”是“做祧”仪式和“架桥”仪式的中心内容。“做祧”和“架桥”的宗旨是为主家求子,外家给女婿“送花”。“花”在布依族人眼里是妇女受孕的因子,外家不“送花”,即使结了婚也不会怀孕,就是怀孕了小孩也保不住。因此,布依族“做祧”或“架桥”求子保子的核心部分就在外家给女婿“送花”一节。系统地了解“送花”仪式和《送花歌》,有助于加深对布依族生育傩戏的理解。

布依族民间信仰观念认为,男女结合并不一定就会生子,生不生,生男生女,要看花婆送不送子,送什么性别的“子”。“花婆”是布依族观念中专门赐予人间生命种子的女神。

在布依族观念中,宇宙有三界:人所生活的世界为现世界,人死后去的地方为阴界(即“旁仙”、“旁拜”),未投胎的婴儿住在冥界(或称“花界”)中。活跃在冥界的孩子被称为“花”。“花界”与“人间”隔天隔海,要想使这些“花”投胎到人世间,必须搭一座桥通到花界,向主宰花界的娘娘神祈求,娘娘神就会把“花”通过“桥”赐给人间的已婚夫妇。布依族中举行“做桥”或“搭花桥”仪式的目的,就是为了求子。

“花桥”用竹子扎成,形状像一个吊柜,三面封闭,前面开口,“桥”上贴有许多用红绿纸剪成的纸人,红纸人代表男孩,绿纸人代表女孩。“桥”挂在卧室壁上,长期供奉。有的人家,还在“桥”上两侧贴“娘娘送子来,观音保平安”对联,明显是把本民族的花婆信仰与汉民族的观音送子信仰糅合在一起了。有的地方要由外家送一对金竹竿来作桥柱,两棵竹竿要一样大、一样高,连根拔,不折尖,体现了花婆信仰与布依族竹崇拜的糅合。

“送花”仪式安排在“做祧”的第五天。“架桥”的第三天晚上,仪式在坛前举行,中央放一张八仙桌,桌上摆三杯酒、三碗糯米饭、三挂粽子、一碗米、一个花筒、三个红鸡蛋、一个接花盘,桌下放一个鸡笼,笼内有三只公鸡。花筒里插的花是用竹签的一端裹着用浆糊粘贴的多种颜色纸剪成条状的纸花絮。坛师与事主外家请来的歌手对唱。

“送花”仪式重要内容是“挽花”,即坛师一边唱“挽花歌”,一边用挽花布去挽花筒里的粘上纸花絮的竹签。多数情况下,坛师都会挽出很多的花,但是也有一枝也挽不上来的。在此情况下,气氛十分紧张,因为在布依族人的意识里,挽不上花就意味着花界的母神“米娃林”和“米花然”不乐意把“花”送给这家人,或花界童男童女不乐意到这家来投胎。遇到这种情况时,坛师加倍认真地用“米魂”、“粽魂”和“蛋魂”去引花。同样,一边吟咏“米魂歌”、“粽魂歌”和“蛋魂歌”,一边全力用挽花布认真地在花筒上反复不断地来回挽花。每挽上来一枝,主家及观众就雀跃沸腾。挽上来的越多,情绪就越激昂,主家就越兴奋、欢愉。

“做祧”仪式活动中表演的傩戏需戴面具。有木刻面具、皮胎面具、笋壳面具、竹编纸糊面具等,每堂为36面,每面为一尊神,每一尊神有一本经书,叙述该神的形态特征、功能、神力和由来。每尊神都有布依语和汉语两种不同语言的称谓,但演出时,说和唱主要是用布依语。

圣母王婆像

面具及案子(即坛上悬挂张贴的神像)系依据经书对各神的描绘雕刻和绘画的。其中大多为一神一像,但也有多神一像的,如三元神像中唐、葛、周是同母异父兄弟,一文一武一医,多数为多神一像,但也有按文、武、医各塑一尊像的。所有面具、神像无不生动传神。案子以求子送子保子“生殖图”中万岁天尊为核心,四周为其下属的众神,共120余位,而花林仙官等众神却一神一像悬挂或张贴两旁。从艺术性看,神像的色彩、形态比面具更丰富多姿,个性、特征更突出鲜明。据不完全统计,现在单位及个人从民间征集到的神像共有20余幅,散落民间布摩及掌坛师手中的也不过百余幅,多数为明、清两代的作品,少数为民国年间及现在的复制品。36个面具分别为万岁天尊圣母、花林仙官、六桥青蛇判官、托生花王太庙、本殿三元帅祖(三元即同母异父唐、葛、周三兄弟)、太子六宫、双龙树王、九娘、五位功曹、李应社王、欧官、蒙官、冯敖老爷、覃九老爷、她地许、勒良、雷王、写傩(也叫“谢傩”)、莫一、莫二、伍通、龙公、白马、三界公爷、猴王、上公七郎、刮云、染吴、鲁班。

诸神中的核心人物是“生殖图”中的万岁天尊圣母,即布依族普遍信仰的“花王圣母”,又叫“花婆”、“婆王”,是专管生儿育女的神灵,也是儿童成长的保护神。其余多数为本地区、本民族或其他民族的神话人物,如莫一是当地壮族和布依族传说中最受人崇拜的英雄人物,号称通天圣地莫一大王;欧官、蒙官、冯敖及覃九老爷、龙公等是布依族、水族和瑶族神话的代表人物;而三元、三界则是道教、佛教传入后受其影响加工出来的神话人物。这些人物,有的前人和方志曾作过简要记录。如刘锡番所著《岭表记蛮》说,圣母亦名花婆,“凡生子女,皆花婆所赐”。又说,“子女多病,则延师巫,‘架桥’、‘剪彩花’,乞灵于花婆”。《三江县志》说,“花林圣母及莫一大王,壮人乞之,亦知其所本”等等。

荔波布依族生育傩有经书,俗称“傩书”。其数量,民间有各种不同的说法。有的说有36本,有的说有24本,有的说只有12本,还有的说有72本甚至100余本。究竟哪一种说法正确,根据目前掌握的资料尚不能肯定,有待进一步发掘和搜集。

傩书是诗歌体,用“土俗字”(即布依族古文字)写成。所谓“土俗字”,指布依族民间把汉字作为音符用来记布依语,并利用汉字的偏旁部首,按照六书造字法创造新字而形成的一套文字体系。民间歌手用来记录民歌,布摩用来记录摩经,而布依傩的表演者(荔波称之为“傩书先生”)用来记录傩书,这就是人们所谓“土俗字”。其实,它属于布依族的古文字。

根据目前掌握的资料,傩书有《开坛歌》、《请社经》、《唱诸神》、《献茶献酒歌》、《送花歌》、《古老歌》、《十二花王歌》、《古摩古改歌》等,内容包括仪式程序、神话和民间故事,比如《送花歌》就由《外家送花》、《外家送牲种、送禽种》、《蛋魂引花歌》、《米魂引花歌》、《粽子引花歌》等5部组成,内容主要是主人及女婿向外家求子的仪式。

求子俗称求花,是“做祧”仪式的核心。《古老歌》由《十二个太阳》、《洪水朝天·兄妹结婚》、《十二月歌》、《开天辟地》等4部组成,内容主要叙述人类繁衍以及人们的生产和生活情形。《十二花王歌》由《卖柴》、《范龙》、《丁兰》、《范朗与媚香》、《英台与山伯》、《罕庞(即百鸟衣)》、《明京》、《董永》、《王仙》、《冬川》、《官信》、《跃安》等12部组成,是叙事长歌,内容主要是叙述各式各样的爱情悲剧和孝敬父母的故事。

布依族傩戏每个戏班一般有演员15人,均属坛师弟子,要求通晓傩书,能熟练背诵和朗读,会做法事,懂得一些武功,能歌善舞;每人至少能扮演两个以上角色;年龄不限,小到10岁,大到古稀之年。另外,还有击铜鼓、腰鼓、铜锣者各2人,敲钹者3人,吹唢呐、大号者各2人,放铁炮者2人,乐师共20人。

万岁天尊圣母神像

道具有龙头拐杖一根,牛角号一个,牛角卦一副,令牌一块,响铃一个,装傩书的竹箱两个,黑色雨伞一把,毛笔一枝,墨、砚各一块,梭镖、标杆各一根,木枪一把,柴刀一把,木棍、棕绳各一根,花筒、南瓜各一个,宝剑、令剑各一把,驱鬼除邪用的兵器如刀、叉等共数件,斧、锯各一把,铁炮4个等共60余件。乐器有铜鼓二面,腰鼓二面,大小铜锣各一面,钹大、中、小各一副,唢呐、大号各二支,二胡二把,姊妹箫一副,铜铃一个,竹快板一副,合计20余件。

服装包括布依、瑶、水族服装共20余套。其中掌坛师黄袍一件,花袍三件,分别为红底绿花,白底金黄花,紫底白花各一件,木底高跟鞋一双;布依族男装10套,女装百褶群式样的两套;水族姑娘连衣裙两条,瑶族男盛装一套,瑶族女蓝色花裙一条。

荔波布依族生育傩戏布景十分讲究,分内景、外景。内景主要娱神,外景主要娱人。

内景设在主人的堂屋,八仙桌摆在堂屋正中,一边抵墙,桌的两边各放一张长凳,用竹子架一座“牌坊”把桌凳围住。牌坊的上端贴着用不同彩色纸剪成的形态各异的龙、蛇、鸡、鸭、象、牛、马、猪、羊、驴等,在八仙桌正中的墙上挂着“万岁天尊圣母”神像,两旁按神序由大到小依次将诸神像分挂左右。八仙桌正前方的桌缘绑两根竹竿,以此为骨架用竹条搭一座桥,桥的上半部是一张约一米剪成半圆弧形的红纸,红纸被剪出四排活灵活现的童男童女图案,四周衬有布依族传统几何花纹及图案,竹竿的顶部是花筒,俗称“桥棒”。坛师把内景称为“坛”。坛前的桌上有几杯酒、一碗米及其他供品,还点有几炷香、一盏菜油灯。傩书、道具、面具、乐器等全置于坛前,门和窗的两旁都贴上酬神请神内容的对联。例如大门左边是“吉日酬神颂范许”,右边是“佳期还愿谢婆王”对联,横批“天地恩深”。门外设一张供桌,桌上摆着供品,有香火,门扇挂神像,俗称“门卫”,或叫“看门神”、“守门神”。

再看外景。傩戏演到第七天,坛师及其弟子们在村前田坝选择一块宽阔的平地,中间摆三张八仙桌,将供品、道具全摆出来,36棵长约5米高的杉树排成一字形,由大到小,相距约1米,挖坑栽在地上,然后将供品挨个捆在树脚。第一棵捆着一头大肥猪,12~16棵各捆一只鸭,第17~36棵各捆一只鸡。如果牲口不足用刀头(即1块1斤多重的猪肉)或象征性用竹编成牲口模样再用纸糊上代替亦可。

荔波布依族傩戏剧目,目前发现的有《龙公点坛》、《野猪偷薯》、《老瑶打猎》、《野外砍牲》、《抢吃生肉》、《戏弄外家》、《破瓜取子》、《龙公卖马》、《错砍樟树》、《背鸡进屋》、《乞讨草鞋》、《乞花求子》等12个。这些剧目全取材于当地布依族或比邻而居的瑶族同胞的社会现实生活,反映他们的生产、生活以及婚姻、爱情等。由于是在求子的仪式活动中表演,因此作品表现的内容或显或隐,或直接或间接都与生育、性有某种关联。

不妨来看其中的《老瑶打猎》、《破瓜取子》、《戏弄外家》三个剧目的情况。

《老瑶打猎》由两个男性青年主演。个高的扮演瑶族男性(即“老瑶”),身着白裤瑶男青年服饰,潇洒英俊,头戴面具,名叫“龙公”;另一个身材略为矮小的青年男扮女装,扮演老瑶的妻子,头戴面具,名叫“勒良”。故事梗概是:龙公肩扛枪、腰挂月形柴刀,带着妻子上山打猎。进山后发现山上猎物很多,龙公顾不得给妻子打招呼,左一枪右一枪就打开,越打越起劲,连带妻子上山打猎的事都忘了。当他冷静下来以后突然想起妻子,于是满山遍野寻找,结果从猎物中发现了自己的妻子,原来龙公打猎兴奋时,头也打晕了,眼也打红了,结果误把自己的妻子当猎物打死了。龙公丢下猎物边哭边去求卜问卦,向天地哀悔、认罪,得到神仙的同情。在神仙的帮助下,妻子死而复生,夫妻团圆。

《破瓜取子》是一则反映人类自身繁衍的故事。这出戏紧接上出戏:龙公与勒良相爱结婚,死后又再度团圆,勒良怀抱一个大南瓜装成孕妇模样,“花林仙官”上来接过南瓜,婴儿连声啼哭,观众齐贺“得啦!得啦!”范许出场,破南瓜取籽,向四面八方撒去,边撒边念:“撒到北方成莫家(经识别莫家仍属布依族),撒到东方成布虽(水族的自称和布依族对水族的称呼),撒到南方成布壮(壮族),撒到西方成布侗(侗族),撒到中央成布依族。”这个故事很明显是我国南部、西南部各民族普遍流行的洪水与人类再生神话的衍化,反映了壮族、水族、侗族和布依族同源的历史事实。而瓜在这里成了生命种子的象征。

《戏弄外家》这出戏最富有乡土气息,戏剧色彩最浓,是“做祧”的第七天傩戏班子在田野演出的一场最精彩、观众最多的戏,可算是“做祧”仪式活动的高潮。

演出的场面十分壮观,观众成千上万。掌坛师及其弟子全部戴上面具,在掌坛师的率领下,尽情挑逗事主外家来的客人。手持木枪的龙公强行要把自己的枪卖给外家来的客人,对方说不买,于是龙公就把事先装在枪筒里的柴灰撒在外家来的客人头上;调皮活泼的“猴王”跑去向外家来的客人要生肉吃,对方说没有,就伸手去抓外家来的客人的裤裆;手持叉子的“白马”,拿手中的叉子与外家来的姑娘交换,姑娘说没有叉子交换,“白马”便伸手去抚摸姑娘的乳房……最有趣的是戴着面具的一群“鬼神”,有的把屠宰后有意在头上留下一撮毛的牲口举过头,指着牲口头上的那撮毛说:“大家看呀,这是外家的辫子呀!”有的手拿猪、狗肠子大声嚷:“外家把肠子打落(丢)了,是谁的,请快来认哦!”这时观众发出狂热的喝彩声,沉醉在欢乐的海洋中。这出戏不仅反映出布依族傩戏已具备戏剧的基本要素,而且表演者与观众有很频繁的互动。

次日送客,还有表演,算是整个戏剧表演的尾声:全村男女老幼,悄悄挑着满桶的水埋伏在出寨的各个路口旁。当外家客人起程回家离寨时,从隐秘处突然冒出来的人群,手端脸盆,一瓢瓢水猛向客人泼去,一方泼,一方躲,双方发出阵阵喝彩声。主家寨上的女人向外家来的男客人泼,主家寨上的男人向外家来的女客人泼,哪位客人跑了主家寨上的人提起水桶就追,将一桶桶水往客人身上泼。没有把所有客人泼湿,说明主人们还没有尽到爱心,而客人们没有被淋湿也说明自己时运不好,晦气。因此,双方玩得十分开心。泼水,有祛除人们身上可能附着的邪祟、求吉祥安康的含义,同时,事主一方作为男方,向女方(外家)泼水,也隐含着祈求生殖的含义。

表演上述剧目时,除个别剧目受宗教影响表现得有些拘谨外,大部分剧目十分自由,不受场地和时间的限制,有时观众在激动之下也情不自禁地加入其中一道表演,唱词、台词临场发挥,不拘泥形式,充分发挥民间艺术的特点,演员、观众融为一体,把演出场地变成感情发泄和交流的场所。

从表现形式来看,“做祧”仪式上的戏剧表演是已经成型的戏剧形态,不仅能娱神,而且有很强的趣味性,审美因素很强,具有娱人的功能。