目录

-

01 丹寨蜡染的干预性保护与发展 [收起]

-

02 行动研究中的文化互动、本土参与和故事开掘 [收起]

-

03 文化解读下的民族叙事与口述历史 [收起]

-

04 村落世界、国际性视野、品牌化建设与文化超越 [收起]

-

关于工艺流程:手工小作坊VS规模化生产

-

关于丹寨蜡染本身的属性:艺术品还是手工艺品?

-

关于品质:手工蜡染品和工业蜡染品泾渭分明么?

-

关于创作主题:古老图案VS现代审美,小众情趣VS大众喜好

-

关于监督:谁来监督质量?如何监督?

-

关于环境成本:环境友好的传统工艺vs现代工艺的环境困境

-

如何唤醒经济资本的社会责任?

-

蜡染背后的文化推动:文化产业的介入是否会沦为商业化运作?

-

行动:价值链的哪些环节最需要介入干预?谁来干预?

-

社区精英和中间经纪人:如何建立地方认同的机制去实现公平竞争?

-

传承人制度的困惑?

-

民族文化的主体:从“参与的边缘”到“边缘的参与”,建立文化自信心

-

民族传统手工艺品的品牌化的意义

-

未来:创新和超越

-

口述历史:非物质文化遗产传承人讲述的故事

Oral History:Intangible Cultural Heritage Inheritance Man tells the Story

1)王阿勇口述史

①口述背景

王阿勇,女,苗族,1943年8月生于扬武乡排莫村排则规寨,后嫁到排调镇远景村,现居丹寨县城。由于王阿勇手艺出众,她于1983年和1984年两次被请到美国作蜡画表演,多次被请到外地传师授艺。美国总统里根曾给她“东方艺术家”的赞誉。

王阿勇与丹寨上千蜡染妇女一样,有着共同的普通经历。她们从几岁开始和母亲、奶奶或者村里的妇女模仿画蜡,给自己画花衣、画嫁妆,上过小学或者初中,不到20岁嫁到邻近的寨子,生儿育女,农耕劳作之余,继续画蜡,给子女画花衣、准备嫁妆,或者有机会也出售,挣取少量的现金。生老病死在寨子,不知道时间,只感觉光阴。如果不是外面世界的生活经历,王阿勇的生活无外乎就是这样。但是,王阿勇不同了,她再也不是排调镇远景村里低头慢慢画蜡的妇女,早在1980年代,她代表中国到美国白宫表演画蜡,受到时任美国总统里根接见,得到“东方第一染”的美誉。她可谓为丹寨蜡染艺人走出国门第一人。

自从走出国门之后,阿勇名声大振。第一次从美国回到远景村,成群的记者赶到村里采访她,多到她“热开水给来人喝都来不及”,此后她再也回不到原来安静的生活。阿勇索性带着家人到了凯里工厂做了蜡染技工,此后再到贵阳,十来年当蜡染技工,甚至还在大学教过书。她一度想把户口迁到贵阳,不过未能成行。人过中年,她回到丹寨县,不久搬到县城居住。从此,借助名气,以画蜡画、卖蜡画为生,一直努力,做得不大,足够养活家人。蜡染,可谓阿勇人生重要价值核心组成,让她成为她,让她成为丹寨甚至贵州蜡染历史里的一个重要节点。现在,阿勇已经很少画蜡,偶尔有人订货,她在自己的屋子里戴着眼镜偶尔画蜡,画的还是传统的花样,做成老传统的床单和包。每到赶集天,她从窗户远远地看着集市逐渐热闹起来,然后去找集市上那些美丽的花样了。

②访谈情境

那个夜晚,如约去找阿勇聊天。丹寨县正街有一座三层的水泥瓷砖房,穿过窄窄的过道,走进三楼的房间,眼前的阿勇正在画一幅石榴荷花的图画。我的思绪回到了几年前的那个夜晚,这么多年过去了,老人依然在默默画花,从远景到丹寨、贵阳,再到美国,地理位置的更替,没有改变老人作为一位虔诚的画花者的身份。那些永远的花朵在她的手里重复描写千百遍,似乎永不厌倦,成为定格她生命的符号和仪式。

两个孙子在看电视,儿子正在准备晚饭,房间吵闹并没有打破阿勇安静的内心世界。她的身后,因患脑血栓而瘫痪的老伴,坐在轮椅上。儿子把仅存的几片丹寨老蜡染热情地展示给我看,东一句西一句地插话,翻译母亲无法说出的汉语。

2004年,我到丹寨做一个蜡染技艺进入市场的调查,和当地苗族妇女杨丽去过阿勇家。那天,我们从高高的麻鸟村回到县城,麻鸟人灿烂的笑容、自由的舞步像是一缕清纯的空气,停留在我大脑的某一个空间,让我仿佛重回到另一个人类生命时空。我们在黄昏时坐着摇摇晃晃的汽车,回到了县城,麻鸟两天的停留,让我忘记了自己,忘记了时光,以至回到县城瓷砖水泥的房屋下,感觉自己的意识和生命意向还停留在麻鸟的时光深处,无法回到当下的现实语境。“我带你们去见一个大人物。”当夜,杨丽带着我们去见一个“最著名”的人物。我很模糊地记得那个名字好像是王阿勇。那晚,第一次去了王阿勇家。对于阿勇的初次造访,竟然没有留下太多的印象,仿佛只是匆匆而过,没有留下阿勇的面容和画蜡的最初印象,只模糊记得有一个老妇人在一个暗夜的房间里,低头做着什么,没有说话。这个景象是一个永恒的剪影,停留在我的记忆里,时不时走出来问自己:你曾经走过哪里?遇见了何人?这种询问似乎必然被现实的经历击中。就在好友“黔粹行”总经理傅国艳打电话向我询她的近况之时,贵州省非物质文化遗产传承人口述史搜集、出版项目启动。尽管我无比迷恋丹寨蜡染,出于项目小组的人员优先选择各自喜欢地域的主题,做出有意思的文稿,也就没有主动选择丹寨传承人口述史文稿访谈。阴差阳错,项目小组成员有变动,自己最终被调到了丹寨。我相信,这是冥冥中的缘分。与阿勇的结识似乎也是冥冥中的缘分。

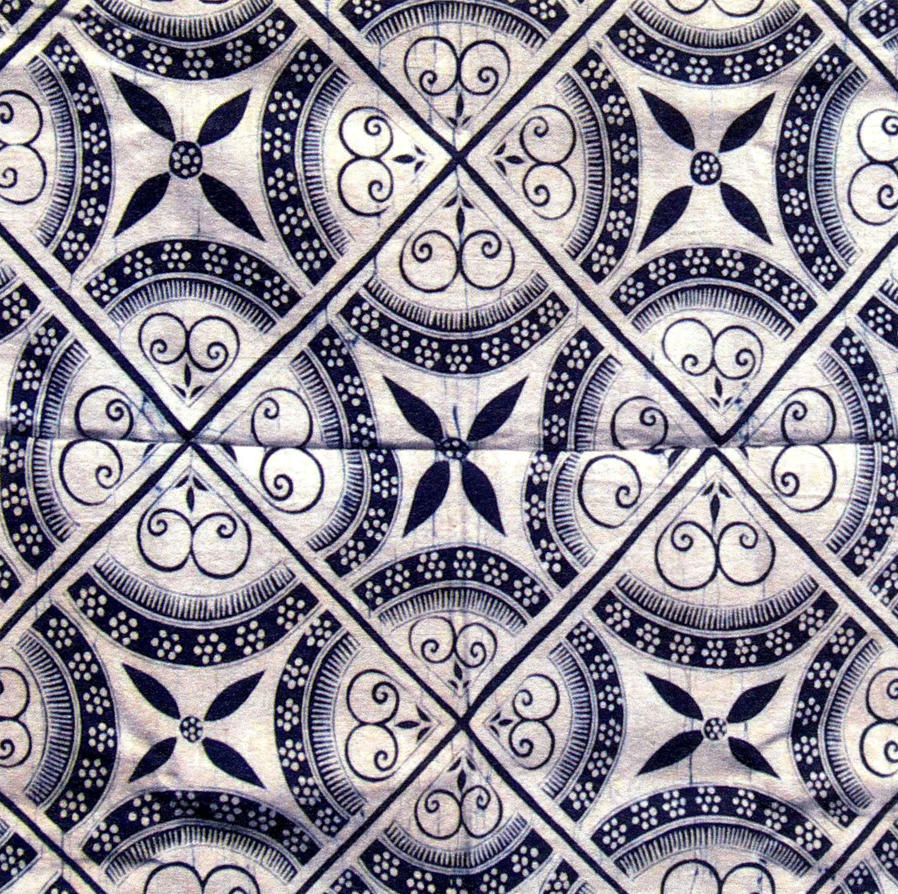

(注: 这些老布上的“蓝花”和她们的生活世界是有紧密关系的,浸润爱意。(翻拍图))

这次去丹寨,我去了三次阿勇家。出于访谈信息截取的最大化和有效性,我刻意选择多次去阿勇家。第一天下午的访谈很随意,只是先预热。半个小时的时间里,和主人认识,表明来意,看看她的生活环境和现实,了解一些家庭的基本信息和发展的现状,感觉一种适宜的对话模式。约定下次访谈时间,离开。第一天,我们在阿勇蜡染公司的门面里,坐在阿勇与里根合影的大背景图画前,看着印染的安顺旅游商品和零星的几个丹寨古老蜡染挂在黄昏的余晖里,闪动着神圣的光。老人笑盈盈地拿着一片正在画的花走来,给我们看。土黄色的蜡还在画布上,生动的花朵、鸟儿自由飘然。第一次短暂的会面,有助于建立一种信任关系和感情的纽带,有益于真实的交流,访谈者容易敞开心扉,自由交流,便于表达自己内心深层次的情愫。晚间,如约去拜访老人。我一直认为,在家里,人的生活空间,真实语境的生活空间访谈,或者一个观察,可以窥视人的生活状态甚至内心世界,可以让访谈者更接近真实的本源,被访谈者也更有可能自然打开心扉,善于表述、愿意充分交流深层次的个人独特历史叙事。所以,我选择再次到阿勇的家里,循着访谈的主线但是毫无痕迹地随意聊天。采用开放式访谈和自由对话是文化人类学惯用的田野访谈方式。征询她的同意后,把录音机放在不显眼的位置,开始天马行空地获取信息,却始终朝着一个主题——蜡染,随意而谈。一边用电脑记录,我一边和她拉拉家常,倾听蜡染图语和她的故事,时不时被她拿出各种“蓝花”打断,乐此不疲地欣赏那些画着梨花图、漩涡被单及画有花、鸟、石榴的包包布片,不停指着一朵朵花儿打听图画的意思,直至深夜11点。怕打扰老人休息,她却兴致很高,说自己画花也到晚间1点。老人真的好爱画花。第二日,阿勇很热情地给我打电话约我去玩。在临行的那天早上,我再次去找阿勇,想补充一些遗漏的信息,或者无意间也能捕捉一些有意思的情境。阿勇站在窗户外往街道上看,喃喃地说:“人来多了。”今天是丹寨一周一次的赶场天,阿勇盼望着去赶集。“走,我们赶场去。”阿勇走在前面,我走在后面,我们到集市上去闲逛。集市上仿佛是一个巨大的乡土世界,浓缩了丹寨各地的乡镇,遇到几个从远景来赶集的邻居,说着话,把自己和乡土再次偶然联系。我喜欢赶集,却不知道县城的集市如此有趣味。走到阿勇的后面,她朝着一个个有民族文化商品的小摊点走去,绣花被扇、绣花鞋、绣花带、八寨苗的民族衣服、泛着细致纹理的织锦、土布、银饰、木梳、木瓢,每个物件都让我们着迷。那种乡场的氛围,让我们无比喜欢。那个和阿勇闲逛的清晨时光,描绘了阿勇在我心里的另一种色彩,不是黑白的,是永恒的深蓝,纯粹、明丽。

如今,阿勇已经很少画蜡了。她的每一件作品,包括结婚时的盛装都早已卖掉,不知去向。多年以后,老人不在了,有谁还能看到她画的全套蜡染作品?不知道有没有有心人收藏过阿勇的全套作品?我觉得是值得收藏的。甚而,当务之急可以采取一些传统的记录方法,做一个专门的蜡染工作坊,请阿勇画出自己的全套图案,收藏在博物馆里,以供后人参观和欣赏。尽管进入博物馆是不得已的选择,这又何尝不是让更多人欣赏人类多元文化的可能选择。我收藏了阿勇的蜡画,想以后有机会把它们放在更大的世界里去体验,让我们知道丹寨蜡染,阿勇这个“东方第一染”代表的丹寨生活世界的价值。

③王阿勇口述实录

(注: 在丹寨项目点上傍晚时分,遇到去赶访亲戚的苗族同胞,他们要走十几里去看娘家人。)

访谈时间:2010年4月8日下午、晚上及4月12日早上

地点:丹寨县振兴路7号阿勇苗族蜡染文化旅游有限公司、丹寨县城王阿勇家

参与访谈和翻译者:王阿勇五子韦祖清

调查员:王小梅

阿勇一边画花,一边问儿子访谈的问题是什么意思。访谈者、被访谈者和翻译者以苗语、汉语对话,互相交流,在小县城汉语语境空间与差异文化空间下感觉时空顿时交错。

画花的阿勇,眼前俨然整个世界。刀,蜡,布,流动的线条,阿勇的审美和她关于历史的记忆、生活就这样被描绘在柔软的白棉布上。无需刻意,天马行空,随意自由伸展,以刀作笔,滚烫的蜡就在柔柔的布上恣意流淌……这是一只鸟、一朵花儿、一只蝴蝶、一条会说话的鱼儿,这是阿勇心里流淌的民族文化之魂。随后,画布被投入到染缸满目黑色的液体里,又从冒着热气的沸水中捞起,蜡已消融,靛蓝底色上白色的图案里她的生活就此凝固。这一刻,她用满是皱褶的手绘制精美图案,是天生的艺术家。阿勇用这种代代相传的技艺,表达对生活的态度,书写着一个民族的记忆。

a.我随便画花都好看

我67岁了(生于1943年8月),老了,眼睛不好,很少画花了。这几天,我在画花。有朋友的亲戚在广州打工,打电话来要我画花50多张,我就干,钱少点点也行。我就用心地做,他们年轻人拿去几百块钱一张卖了,画点点给他们去送(卖给)那些客(顾客)试哈。

9岁我去读书了,回家看到一堆人(一群人)在一起画花,那些老人喜欢画花,我们就跟她们学画花,老人教哪样搞哪样。我在家(指出生地扬武乡一村)和妈妈学画蜡。我有个婆婆,我也跟她学画花。扬武乡一个乡的人都会画蜡,白领苗画的花都是一样的。

现在没有像以前了。我的孙子,看到我画花,就学画点点。读书多了,就没会画花了。在农村,小小的(孩子)走几十里路去读书,在学校睡,没有时间学画花。

我读书读到5年级就回家干活、画花。那时候,老人家画蜡自己用。家里人的衣服都是画的。妈妈也画给姑娘、媳妇,自己用,很少卖。

从小随意画(画),随便画成哪样算哪样,画成一幅要一天时间。我画的东西不像她们一样,她们画的跟我不一样,不知道(原因)。我随便画什么花都好,喜欢画什么就画什么。我喜欢画花,我才画。画的花有什么意思,我讲不出来。包包上画得有两个蝴蝶,一个鸟,还有个石榴。(画花)有石榴开花。石榴开花结出果果,石榴生出串串的果果。为什么喜欢画石榴,我不晓得。铜鼓的花样是少数民族的传统,画在被单和床单上,我自己的被单还用这个。传统的样式外国人喜欢,卖的钱多,你等着,我到里屋去拿一个花样给你看。(她拿出几张蜡染花样,一张被单,还未做成包的几块蜡染和一些还没有染好的花样,给访谈者看。)你看,床单的花样是铜鼓纹,也有很多人说是梨花,我想可能是牛角窝窝。也不晓得具体是什么意思,老人这样画就画,我们就这样画,我不会讲。你看这张,是拿来做小包的,我先画在一张布上,还有包包带子,染好后,就用针缝好,就成包包了。我的包包上画了花、石榴和鸟。我看到山上的画眉鸟就画。看到梅花上有两只鸟站在上面,自然就画。我没有照样板画过,小时候和她们学的花样来到脑海里,就画,每次画的花都不一样的。包包上画的是花和鸟,床单上是牛角和樱桃。我只知道苗话,我不会说樱桃这个词的汉话。老人死了,两尺多布才能做成黑颜色被面,在上面画花。我觉得都好看。

我十八九岁嫁到排调镇远景村。怎么认得他(先生)?我晓不得的。只要老人放(同意)就行。我那批人,老人定亲,不像现在。结婚的时候,一个姑娘最少要得5套衣服才嫁人。我妈妈和我画了5套衣服,我自己出嫁前一直慢慢绣、慢慢画画,妈妈也帮(忙)画,出嫁时带走的全套蜡染,有床单、被套、被面、衣服,有多要多,有少要少。陪嫁嫁妆的画法不一样,盛装上有漩涡。这些不好画,讲究刀法,只有老人喜欢画。结婚的衣服必须用老图案,老人死了的东西也要老的,不是每家人都能画,(可以)拿钱请村里的人画。我听说,村里的一些老人画来卖,70块钱一幅,不会画的人就去买来作嫁妆用。请人画一张老人用的蜡染要几百块,也有一些人慢慢不用了。

年轻人喜欢画简单的花鸟鱼虫图案,因为画得快,好卖钱。我的媳妇会画各种花样,我们接到什么样的订单就画什么样的。我们家的蜡染多数是外面的人来找我们订,我们画不过来,就回村里去请妇女帮忙画,她们也很忙,开钱少了,也不帮画。平时,我们喜欢画一些简单的花样,几天就画好小小的一幅,做成小包,几十块一个就卖了。

b.神秘的“哥涡”

漩涡也是铜鼓纹样,我们用作老人过世盖在遗体上的寿被,配有铜鼓“鼓耳”。重大仪式上用的东西都有漩涡纹,我们也喊“哥涡”,用在妇女衣服的肩、背和衣袖上以彩色蜡染花纹,螺旋纹染成深蓝色,涂染黄色组线,再加朱砂描细线。

“哥涡”图是一种螺旋纹,有代表性,必须按流传下来的传统图案制作,传说是祖宗们传下来,固定在我们妇女盛装上的肩背、衣袖处,是不能改的。

c.他们来喊我出国

1983年,他们来喊我出国。去美国芝加哥、亚特兰大表演画蜡,还有加拿大,共去了6个国家。

记者来我家,开门看我家床上的蜡染,他们去成(回去)一个月来喊我去出国。有一天,省民委来村里面选人才,有五六个人被喊来一起画花。我们画,别人照相。一个月后,他们喊我去出国,我没(不)晓得为什么。我在家个人(独自)画蜡,我不晓得是不是因为蜡画好多了(太好了)?

(注: 王阿勇五子韦祖清向我们展示收藏的蜡染。)

我们出国时,邓小平还没过世。去美国之前,在北京文化馆呆一个月才去美国。要坐飞机,我怕得很。第一年去美国,换了5个飞机才去到芝加哥。下飞机,累恼火了。在了9个月,去了美国芝加哥、亚特兰大,过年回来家(回家来)。回来3个月又去了。第二年又去10个月,在纽约表演画花。我们表演几个月画蜡,给国家争光,给中国争光。我们每天表演3个小时,没有画多少花,喊我们去,我们去表演,看多了(很多人来看),照相多了,一天累死了,照相都亮(闷)恼火了。有时候我也说累很了,没(不)照了。我表演,我没晓得蜡染卖不卖。我们还去亚特兰大、纽约一个礼拜,天天去看地方。好恼火(太难得),25个人去,省里面只有我一个,2000多块钱一个人。我去美国时才35岁,想家。以前我们去美国,没有好多中国人在美国。美国好恼火了(太好了),回中国看我们的地方,房子没高,那里的房子高多了。

如果在美国办厂,在美国舒服多了。

d.我在民院教画花

我出国以后回没到家(不能回家)。回国3天,回到家,好多记者来采访我。一个省才有一个嘛。回国来,我出名了,刚到家,好多记者来,他们来多(很多),每次来十多个,烧开水都不够。我天天烧开水,烧没够,没(不)晓得他们为什么来,像你来一样。

(黔东南)州里面喊我去,由他们接待。我带着一家人去凯里,在凯里床单厂做设计花样半年。累死了,得工资100多200块钱。公公年轻,在家做(种)土地。去那里没多久,我去贵阳了。记者才没来多(很),累得很。

1986年,我一个人出来(去),出去贵阳干活,他们(家人)不听汉话。他们喊我教美术,到1987年,我在省民院教学生画花,艺术家都学画花,我教课画牛多(多是画牛),不写字,轻松自然画。我找民族商品厂的那些农村的人来画,教黄平那些来画蜡的多恼火了(教很多从黄平来的人画花)。到后来,每月得工资几百块钱。500元一个月,得吃(够吃)。在铁五局后面租房。

我1986年去贵阳的,1993年回来的。在贵阳民族商品厂设计花样,在贵阳9年支教,夜校教3年。那时候,有人要户口去。我讲去那边好玩,在城市好玩。那时候没(不)晓得,他们没爱(不喜欢),没(不)送我去。县里面要喊我回来,县长不同意我调去。那时候,我没(不)晓得,我讲随便。现在想起,肯定在那边好多,来这边没好。

那时,我才40岁,我想去那边,在贵阳办厂。我还去了上海、云南、天津表演。

从贵阳回来,6年后作为代表去省里面开会,已经有两年没去开会了。从哪里上车,到哪里,晓得路。现在到哪里,没晓得路了。你昨天还是前天来到这里?从贵阳7点钟来到这里,3点钟就到了。我经常去贵阳的。(笑)我喜欢去看那些布,还没有过年时去了一回贵阳。丢久了(很久没有去贵阳了)。去花溪过来那边(从贵阳到花溪),丢久了(时间久了)找不到路了。我去看那些东西。看那些乱七八糟的东西,看城市。城市确实好看,在农村久了,“亮”(闷)恼火。我们老了,颠东(颠三倒四),找不到路了。现在去(贵阳),那些路没有了,不一样了。

以前留在贵阳可能要好些,现在在这里也蛮好,能卖多点蜡染就好。

e.男儿也画花

我的嫁妆都卖完了。20多年前,有一些外面的人去我们村里,要我们的东西,我就卖了。后来,我又给自己做了几套盛装,留着过节的时候穿。

在美国我们没有卖蜡染,回来才卖。几十块钱一张,有外国人来买,不够卖。

省里面那么多地方,我回来就自己买地基修房子。在老家还有房子,老房子没有人住了。

我去美国那么多年,我回来,好那么多,工资又没得。我还是天天要做活路,搞(做)生意。

我传承给姑娘、媳妇,大媳妇和四媳妇是徒弟。大媳妇是我们家乡的,以前画蜡的,这几天去西安表演画花了。大媳妇去香港3个月,还去过法国。

(注: 王阿勇家公司门面里的一张蜡染。)

三媳妇去成都、深圳表演过。儿子韦祖清也会画花。(韦祖清旁语:我觉得好玩。)

韦祖清:大哥在排调上班,大嫂杨丽莎画花。二哥在凯里当兵,二嫂在凯里上班,她不画,上班的人都不画。三哥在开广告公司,三嫂在信用社上班,不喜欢这些东西。我弟弟在凯里上班,两人都教书,媳妇不画蜡。我姐不喜欢画花,她在丹寨打工。我是艺校学美术毕业的,毕业后直接创业。1997年回来帮老妈。老人家文化少。去年把民族蜡染厂改制为公司,厂里外销还是不大。我媳妇是排牙的丹寨苗,艺校学音乐毕业的。我们都对民族艺术感兴趣。大嫂杨丽莎负责外销。她去西安参加展示了,一周以后回来。我们的蜡染产品宣传不大,生产的东西不大(不多),销量不大。去年,传统的东西做得多。画的东西,小的多,大的都不画了。我们需要大量的宣传、包装。人家来公司订,云南、黄果树、广东等定点销售。生产力达不到不敢接单。村里每家都有媳妇会画,由于销量不是很大,大家都画得少。订单要求一个月产量几万米,必须先投资。画蜡的人员也是个问题。我们有时候找远景村的人画,但是,年轻人都出去打工了,只有40岁以后在村里画。

远景村里有人画,一年才画两三张。很多人去外面了,没有人,基本找不到人。

村子里有200多户人家,闲时画,没有农民合作社,很难组织生产。日本人订货几万米,一个多月要生产出来,急用,大会用。去年收入40多万,有很多订单,不敢接。年轻人出去打工了,老人在家忙活路,没有人。

世博会给我们要3千多米蜡染,已经交上去了。

能不能提高产量?没有计划过。工具、蓝草(蓝靛)、自己产的够(染)。客户、销售对外的是古典的,固定订购,价格高,有法国的、英国也有,法国人要得多,一个法国人在香港住,专门收藏,画一张就收藏一张,有几万一张的。都是收藏品,画得很好,不要染的,古典的,技艺、花纹独特。日本人要纯蓝靛的。今年还没来订货。香港的人给我要得8张,一张卖800元。像卖给外国人一样的,我才卖800元。

我一家人做的公司,投资了好多钱,可能有五六万,10把(来)万。开公司,卖自己的东西。画一张得一张,卖一个得一个。

我们一家,现在以蜡染为生。阿勇的蜡染很贵,画一张,高价卖一张,但是她很少画了。去年我们成立了以阿勇的名字命名的公司,想借助她的名气推广我们家的产品。现在管理公司推销业务的是大嫂杨丽莎,她经常出去表演展示蜡染,有机会找到更多的订单。

(注: 现代花样的蜡染是丹寨苗族妇女喜欢的。)

现在大媳妇管卖蜡染,我只是喜欢的时候就画,她们都喜欢画,能卖钱,当然好。她们画一些新图案,我画不来,我还是画老的样子。你看店里面的画,都没有我们画的,有一些是从别处收来的。我们画的画很快就卖了。我画的蜡画和别人的不同,我看到什么就画什么,每一个图案画出来都不一样。

我爱去赶场,我们家没有拿东西去卖,没有人拿蜡染到场上卖,只有外地人来家找。我喜欢去赶场,和乡亲打招呼,买些花样回家。我已经很多年没回村子里了,不知道那里变成什么样子了。听她们说,村子里的亲戚还多,她们还画花的。

事情都给儿子、媳妇来搞,我能画点就画点,帮点点忙。

(注: 画在麻布上的现代蜡花,已是手工纸笔记本的封面。)

(注: 王阿勇家的“蓝花”藏品。)

f.蜡染技艺过程

蜡染是必须要染的,不染要发霉,有这样的技艺,我说不来,好多汉话不会讲,你请我儿子给你说。

韦祖清整理技艺流程:

1.对布的处理:用草木灰滤水浸泡土布,再捶打和漂洗,脱去纤维中的脂质,以易于点蜡和上色;用魔芋刮成浆布,使布有一定的硬度,在平整的石板上用牛的下颚骨反复刮布;按作品需要剪裁好布的尺寸。

2.点、画蜡:先备好木灰火,用瓷碗盛黄蜡置于木灰火边上,使黄蜡受热熔化成液体;用铜腊刀(蜡笔)蘸蜡液在布上绘画或用小竹根蘸蜡液往布上点画;布上的几何图案草稿则事先用针头划出痕迹,或用针头在布上刺孔,标明位置;所用工具或方式有圆形的竹筒、谷草丈量、指甲捏痕标注等。

3.染色:将点好蜡花的布用温水浸湿,卷成松散的圆筒状,放入已发好的蓝靛染缸,浸泡30分钟左右,提出来搁置几个小时,再浸入染缸。如是反复四五天,染好后在河水里冲洗去浮色,再放进锅里加水煮沸,使黄蜡熔化,脱离布,浮在水面上,回收后再用,再将蜡染反复漂洗,使残留的黄蜡脱净,画面的蓝色与洁白互为底色。

4.最后一道工序是缝合,家织土布只有40厘米宽,制作被面、床单等宽幅的成品,需要缝合拼接起来,才完成为成品。

5.染红、黄色:苗族盛装上,还要描红、黄色,红色用茜草根,黄色用栀子根提取,画上后不能洗,洗了会脱色,一般要待成品制成后才着色。

6.蓝靛:在蜡染之乡,普遍种植蓝靛。还有一种野靛。秋天时采集茎叶在缸里沤泡,发酵后清除纤维渣,用盆盛发酵的蓝靛水,放入适量的生石灰,石灰充分溶化后,再倒入缸内,使蓝靛沉淀,即得干靛。

7.发染缸:溶兑蓝靛的水是草木灰水,在木缸口上放竹筛,筛上垫稻草,稻草上放木灰,压实,倒上清水,让水过滤入缸。撤去竹筛,往灰水里加上适量蓝靛、白酒,用竹竿搅动,直到溶液发粘。发好染缸后,缸底放一竹篓,使染布时布匹不接触缸底,不沾染沉积的渣滓。

王阿勇谱系:杨鸟香→王阿勇→杨丽莎

2.杨芳口述

(注: 手里的记忆)

(注: 杨芳。)

(注: 杨芳染缸,灰色的木桶充满历史感。)

(注: 一幅待染蜡画躺在丹寨扬武乡蜡染合作社沉静地看窗口的世界。冬天里,杨芳有订单过来也不敢接,一个订单上万件,她担心做不出来。蜡染随之冬眠。)

访谈时间:2011年3月15日下午

访谈地点:丹寨县扬武乡杨芳家

①访谈情境:

坐在杨芳家的火炉旁,我们面对面,熟悉,很熟悉,本可自由对话。但是事情不是想象的那么容易。由于采访者不会说苗语,受限于对话者汉语的水平,访谈过程中常常出现盲点,常常互相对视,不知道说什么好。有时候感觉大脑一片空白,担心没有把口述者的个人生活史一一记录。所以,搜集了一张杨丽为她写的个人介绍,随时准备补齐访谈信息的不足。

我1966年出生。苗族名字叫阿牛万。阿是水,我们苗语是水的意思;牛是铜鼓的意思,这个字是我爸爸的名字;万是我爷爷的名字。

我的名字要带我公和我爸爸的名字,每一个人的名字至少要带3个人的名字。老人死了,在阴间还是要做饭。我们吃饭之前,必须搞点饭和酒在地下供,给他们吃,才保佑你。作为子女不能忘掉三代。第一代从和你生活在一起的父亲母亲算起。都要记二代的名字,才不要忘祖忘宗。

我是巫威的姑娘,嫁到排倒的。

我是小学文化,我爸爸是小学教师。妈妈在家干农活。我有5姊妹,两个弟弟在丹寨当老师,两个妹妹都干农活。

那时候,重男轻女,我是大家里(年纪)大的,在家里帮助妈妈干农活,就没得送读书。

我小学毕业,初一只上得5天的学,就出去厦门打工。那时,家里困难多,要打猪菜,带弟妹,还做家务。我很想读书,都没得读。

我爸爸是教师,我才多读点点,其他的姑娘都不得读勒。大部分姑娘都没有学名,我的学名是爹爹取的。

蜡染故事?嗯我画的“民族团结”、“自由自在”,在画里都有。

我们每一辈每一代都在画花,每个姑娘都会学,大来懂事都会画。不会画花,不像姑娘,别人看不起你。

蜡染用着背包背猪菜、用在被窝面,也有床上用品、头帕。螺旋纹的人死了必须要一张,至少要把死者包起垫一张。以前我摆这个,从外面来的人说不要讲,就怕买到我的蜡染。

(注: 老蜡染上,用于床单被套,上有用于驮魂的“马蹄纹”磨布用的骨器,水牛下颌骨。)

(注: 杨芳的这个是老外婆传给她的,传了几代人了。)

用古老的,有蕨菜和马蹄的蜡染,马才能带你到阴间。

螺旋纹的蜡染,不垫这一张,死者找不到路。有老人死了,家里准备四五张这种有螺旋纹的蜡染,一张盖在木头上,一张垫在身下,盖的那张拿回来了,垫的那张也可以拿回来自己用。现在,有些打工,不愿意做,愿意拿钱买。家里有人过世,必须要买一张。买一张最低也要五六百元。花椒布和市场布的差价1200元左右。本地人要得多。老人过世,少不了,穷也好,富也好,都要买。

结婚,也必须借盛装。最少要两件,两件是一套,一条裙子和一件衣服。老人用的两件衣服套在一起才是一套。结婚用那一套,死了也用那一套,死了没有衣服也要买。

没有衣服也要买,2000左右买一套,1500元一套的是机器绣的。本地人买手工的多。

我自己做衣服,自己做来卖,已经做了6套,做了一年多。盛装不卖,自己做给自己结婚的不买。嫁姑娘、接媳妇,要买衣服。

(注: 10年前的王光花。她是杨芳的弟子。)

这两年,我专门参加学习和培训多,很多时间都在外面。

我做这个盛装,准备出去法国参加活动,听说下个月就出发了。

我一直都画花,小时候跟到奶奶画,也帮城里面的亲戚画蜡、做盛装。现在,没时间做蜡染,做也做不多,一年几十件,做来用,亲戚也来喊帮忙做。

1986年,我去香港,做蜡染表演,那时我才18岁。画蜡表演,好玩。去了个月,都是在表演画蜡。后来,人们喊我“蜡花小姐”。那时候,我没晓得(不晓得)蜡染得卖,画得一个月的蜡画,都拿给省美协了。

从去香港过后,就有客户来找,就开始画蜡卖。上海、北京的人来都来找。1987年,我去北京表演画蜡。我没晓得为什么我画蜡画得好。

1988年,我才嫁到排倒。县里面的老师找到我,让我提前在村里学习,再到贵阳学习一个月,才去香港。

这两天,染料特别贵,价格不合,等到稍微少两块钱。自己做的染料不够用,我们在想搞基地。

我的两个娃娃,一个2007年去长春大学读书,学的好像是机械及自动化?另外一个崽今年高中毕业,也要上大学。两个都是崽,个个都讲我的技艺没有人传的,以后找个媳妇再慢慢教。我们的网站就是我的大崽帮忙做的。

我去福建打工,去绣花,2000年去的,去一个月就回来了。我不想做。是婚纱厂的。我想我自己去创业嘛,为什么在这里打工,为什么帮你做这个。

我就回来了。

2000年到2004年,蜡染协会才成立,我在扬武民中特长班教书3年,教画蜡染,一个月没得好多钱,几百元。

现在民中的这个班还在,待遇低了,我不想做了。

我成立我的协会,自己来做。

难,找不到手巧的,找不到市场。不晓得市场怎么用法,不晓得规格。

2003年,政府移民搬迁,自己出1万元。从事第二产业的人,可以得名额,当时整个乡分配,我们寨子才得5户。

这里好,这里随便去城里头办点事情方便。还经常回排倒,有事情就去帮忙。

有订单,就发到村里面,找协会的会员做。我在这里,有时操作不好操作,就发给村里的人做。

我只是会讲苗话多。这两年,我参加活动,都不会讲客话。

蜡染有很多工艺。

画蜡:磨布、浆布(硬了才能画,用魔芋煮好、磨碎,才溶在水里。那个也麻烦得很,魔芋慢慢打碎要一两个小时,要搅匀,没有一点粒,才能溶在水里。看你浆多浆少,一般浆一天,等布干了还要浆2次。技术过关,浆一次就好,技术不过关,三四次都有。)

捶布:用木棒捶,最多四丈布,多了不好。

磨布:用老骨头,那个骨头是老人传的,有几辈了。一般一张布要磨一个多小时。

构花图:要对称,必须要构图,特别难的就是策划沟通。有传统图案,古老抽象,不只是那张的图案。构图不协调就不好看。是不是每个人都能构图?现代图每个人都能构,古老图会构图的少,只有你们这一代的人能构,年轻人都不会构了。画现代图她们各人画,古老图她们见得很少。很多都卖出去了。构图也可以卖,够一张都是50、60,看大看小取价。

上蜡:传统的上蜡,要十把天。我上,要6天,懂的快,没有懂的要十多天。

我没时间染,一缸染5天,一张小的20张,大的6张。粗手粗脚的,对蜡不好,翻动要会翻动,不均匀不好。然后,取来洗一道,才脱蜡。用涨(开)水来洗,温度特别高。烧得涨涨的。

最后,就是裱画装框。

我和杨丽都是政协委员,我们开会认得的。我们搭档很多年。好多年,把我们当成亲姊妹。随便外头哪个来做,都不能长久,我们共同经营协会10多年来。

2006年,我成为省人事厅颁布的高级工艺师。

我们经历了很多竞争和市场。省里的“两赛一会”,全县得了12个奖项,我们两个协会拿了6个大奖。

我没懂市场,只知道图案哪些是好的,哪些是坏的。

(注: 蕨菜纹(学名:紫薇菜),当地苗族妇女说,这种野菜救过命,要画下来铭记。)

很多年前,我认识蜡染收藏和研究老师马正荣。今年,我到贵阳见到马正荣,他好老了。我去贵阳金凯利公司,找到他姑娘,才找到他的。她的姑娘在民族文化研究所,名字叫马丽。我想,找他们想点办法,看能不能把协会的事情做好。

我们是实实在在的本土人才,要多了解外面的市场。我们正在申请政府的支持,把土地和贷款批下来,申请建立姐妹蜡染坊,把蜡染产业做大。

我想一辈子就只做这一件事。

②杨芳简介(杨丽整理)

(注: 这些“蓝花”故事,需要放下脚步,有人讲述,有人愿意慢慢倾听。)

女,苗族,1966年10月15日生于扬武乡乌湾村的一个农民家庭,曾在乌湾小学和五一附中就读。高级工艺师,合作社社长,蜡染技艺传承人,负责产品生产研发,1986年4月、1988年4月分别赴香港、北京作蜡染技艺表演,获“蜡花小姐”称誉。2000年3月至2003年12月被聘到丹寨民族中学任蜡染技艺特长班专职教师;2004年3月至6月任丹寨县农民经济科技协会蜡染技术主管,并于当年6月与杨丽共同创立“丹寨县扬武农民民间蜡染协会”,被推选为会长,同年4月参加由国家旅游局、省旅游局等单位在北京举办的“红色之旅”大型旅游发展大会,到北京进行丹寨蜡染艺术宣传和促销活动;2005年9月到香港参加“中国绝活”艺术展蜡染技艺表演,分别于2005年、2008年被评为“丹寨县优秀乡土人才”;2006年5月被邀参加贵州省白云国际风筝节民间艺术表演;2001年、2006当选为政协丹寨县第六届、第七届政协委员,12月被推选为黔东南州政协委员;同月获贵州省人事厅颁发的高级专业技术等级证书高级工艺师称号;2007年5月获黔东南州蜡染工艺师称号;2007年6月到北京参加中国民族博物馆主办的第二届“多彩中华”民族文化艺术表演,并被授予“中国民族博物馆民族民间传统工艺师”称号;2007年加入为丹寨县苗学会会员;2009年6月由原蜡染协会更名为丹寨县排倒莫蜡染专业合作社,并担任理事长职务,2009年底被黔东南州人民政府授予“黔东南州民族民间文化优秀传承人”;2011年3月28日获贵州省经济和信息化委员会和贵州省工商行政管理局颁发“贵州百佳创业小老板”荣誉称号;2011年6月被省非遗中心邀请到法国巴黎参加贵州少数民族服饰展,做现场蜡染制作展示,并得到中央政治局常委贺国强亲切接见,及国外友人好评;通过与最佳搭档及合伙人杨丽共同创办蜡染专业合作社,采用订单生产,实施产、供、销一条龙服务体系的运作模式,项目覆盖6个自然村寨,现有会员300余名,培养高、中、初级职称的民间工艺大师30余名,积极组织会员参加各级政府举办的“多彩贵州两赛一会”均取得可喜成绩。培养出一大批年轻的名匠和名创,杨芳、王主霞、王光花、潘耀英、杨政秀等荣获“匠心多彩公司”特别推荐。合作社所开发的产品畅销国内外,社会效益和经济效益初见成效,带动了地方经济发展。

③传承谱系

第一代传人:杨娜金牛(1842年—1936年),年幼时,她是一个能歌善舞,长于纺麻织布的苗家姑娘,为了在出嫁前,多制些漂亮的服饰,她把自然中的花鸟草虫等,用蜡汁点画在麻布上,待蜡冷后,再把点满蜡汁的布片放到自然颜料中浸染,过几天后取出晒干即成。她这一创举得到了乡亲的认可,于是在家族中转播和流行开来,因而被人称为“蜡染元老”。

第二代传人:杨娜播里(1890年—1983年),幼承母命,爱好蜡画,过去的笔画单调不美观,她在前人工艺的基础上进行改进,由简到繁,不断提高工艺技巧。

第三代传人:杨闹里你(1916年—2002年),她全面整理杨氏世代积累的蜡染经验,继续发展了蜡染工艺技术。

第四代传人:杨秀方(生于1944年),以前的蜡画颜色单调,修改成为各种各样的颜色,使之更加完美。

第五代传人:杨芳,是当今的“蜡花小姐”,工艺师,由原来的家族传承式改向了面向社会的开放型,先后传承给王光花等约20多人,使得蜡染这门技术得到了更好的保护和传承。

④杨丽说

2001年,我跟同是少数民族界别的政协委员杨芳一同努力,在扬武乡朱砂村创办了丹寨苗族民间蜡染协会。

丹寨苗族蜡染技艺已经于2006年被文化部列为第一批国家级非物质文化遗产名录。在上个世纪80年代,我们家乡的蜡染艺人老前辈王阿勇曾经两度赴美作蜡画表演,被国外友人称为“东方艺术家”,而丹寨蜡染也随之被称为“东方第一染”,同年又一蜡染新秀杨芳也应邀到香港、北京等地进行蜡染技艺表演,获“蜡花小姐”殊荣。而今,又在20多年后的今天,蜡染协会发起人杨芳,也是花旗银行扶助项目的受益者再度应邀到法国巴黎访问,再次让这一苗族蜡染奇葩重放异彩、享誉中外。

(注: 丹寨县扬武乡蜡染协会妇女画花的台面充满了丰富的细部,她们在这里安静地叙述“蓝花”故事。)